|

| 転用物訴権(actio de in rem verso) |

2001年6月4日

名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂

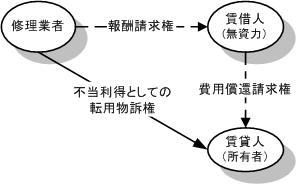

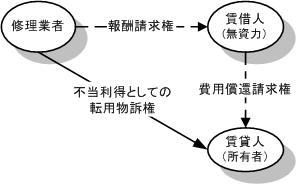

「転用物訴権(actio de in rem verso)」とは,ある者Aのした契約上の給付が,契約の相手方Bのみならず,第三者Cの利益となった場合に,給付者Aが利得者Cに対して不当利得に基づいて行う利得の返還請求権のことをいう。なお,"actio de in rem verso"は,転入財産取戻し訴権とも呼ばれている。

|

| 転用物訴権(actio de in rem verso) |

そもそも,actioとは,実体法上の請求権と,訴訟上の請求とが未分化の時代において,一定の訴訟形式によって救済が認められた権利のことを意味していた。

actioは,大きく分けて,actio in rem(対物訴権)と,actio in personam(対人訴権)とに分けられていた。対人訴権は,一定の人にだけ向けられた訴権であり,その人以外を訴えることは許されなかった。しかし,対物訴権であれば,物に関係している人なら誰でも訴えることができた。

内容が債権でも,第三者に対して訴えを提起しなければならないことは多い。そういう場合には,内容は債権(actio in personam)でも,訴えの性質が対物訴権(actio in rem)だということになれば,第三者を訴えることができたのである。債権者代位権(action oblique),詐害行為取消権(actio Pauliana, action paulienne)は,すべて,内容が債権であっても,第三者に対して訴えることができる対物訴権(actio in rem)である。

転用物訴権(actio in rem verso)の場合も,本来ならば,損失者Aと利得者Cとの間に中間者Bが入り込んでいるため,AはCを訴えることができないところを,利得がAから物と一緒にBを経てCに転入していると考え,その物の所有者Cに対して,転入した利得の取戻しを求める対物訴権であるということができる。

最高裁(最判昭和45・7・16民集24巻7号909頁)は,B がC から借りているブルドーザーをB の依頼でA が修理したが,B の倒産のために修理代の支払をA がB から受けられない場合につき,修理に要したA の修理代相当の損失とそれに相当するC (ブルドーザー所有者)の利得の間には直接の因果関係があるとして,A からC に対しなされた修理代金相当額の不当利得返還請求を認容するに至っている。これは,転用物訴権を認めた判決であると理解されている。なお,最判平成7・9・19民集49巻8号2805頁は,学説の批判を受け入れ,建物賃貸借の同種の事案について,不当利得の成立を否定している。

甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において,その後丙が無資力となったため,同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは,その限度において,甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。

可部恒雄・判解19事件・曹時22巻11号145頁,山田幸二・民商64巻4号668頁,加藤雅信・別冊ジュリ47号156頁・105号152頁・137号152頁

昭和40年(オ)第1345号(不当利得返還請求事件),同45年7月16日最高裁第一小法廷判決

【上告人】 控訴人 原告 福岡トヨペツト株式会社 代理人 竹中一太郎

【被上告人】 被控訴人 被告 新東亜交易株式会社 代理人 杉下裕次郎

主 文

原判決を破棄する。本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人竹中一太郎の上告理由について。

記録によれば,上告人が本訴において請求原因として主張したところは,次のような事実関係であると認められる。

上告人は,昭和38年12月3日,訴外有限会社立花重機よりブルドーザーの修理の依頼を受け,その主クラツチ,オーバーホールほか合計51万4,000円相当の修理をして,同月10日これを訴外会社に引き渡したが,右ブルドーザーは被上告人の所有であり,上告人の修理により右代金相当の価値の増大をきたしたものであるから,被上告人は上告人の財産および労務により右相当の利益を受け,上告人は右相当の損失を受けたものである。もっとも,上告人は訴外会社に対し修理代金債権を有したが,同会社は修理後2カ月余にして倒産し,現在無資産であるから,回収の見込みは皆無である。右ブルドーザーは,同年11月20日頃訴外会社において被上告人より賃借したものであるが,昭和39年2月中旬より下旬にかけて被上告人がこれを訴外会社より引き揚げたうえ,同年5月,代金170万円(金利を含み190万円)で他に売却したもので,上告人の修理により被上告人の受けた利得は,売却代金の一部としてなお現存している。よって,上告人は被上告人に対し,51万4,000円およびこれに対する遅延損害金の支払を求める,というのである。

右請求原因の大要は,一審における訴状陳述以来,上告人の主張するところであって,前記修理代金債権の回収不能により上告人に損失を生じたとする主張は,本件記録中に発見しえないところである。

しかるに,原判決の引用する一審判決事実摘示が,あたかも右回収不能により上告人に損失を生じたとするごとくいうのは,上告人の訴旨の誤解に出たものというべきである(もっとも,その記載は必ずしも明確でなく,原審口頭弁論における上告人の陳述が一審判決事実摘示のとおりなされたとしても,これにより上告人の従前の主張が改められたものとするのは相当でない)。

そこで,右のごとき上告人の本訴請求の当否につき按ずるに,原判決引用の一審判決の認定するところによれば,上告人のした修理は本件ブルドーザーの自然損耗に対するもので,被上告人はその所有者として右修理により利得を受けており,また,右修理は訴外会社の依頼によるもので,上告人は同会社に対し51万4,000円の修理代金債権を取得したが,同会社は修理後間もなく倒産して,右債権の回収はきわめて困難な状態となったというのである。

これによると,本件ブルドーザーの修理は,一面において,上告人にこれに要した財産および労務の提供に相当する損失を生ぜしめ,他面において,被上告人に右に相当する利得を生ぜしめたもので,上告人の損失と被上告人の利得との間に直接の因果関係ありとすることができるのであって,本件において,上告人のした給付(修理)を受領した者が被上告人でなく訴外会社であることは,右の損失および利得の間に直接の因果関係を認めることの妨げとなるものではない。

ただ,右の修理は訴外会社の依頼によるものであり,したがって,上告人は訴外会社に対して修理代金債権を取得するから,右修理により被上告人の受ける利得はいちおう訴外会社の財産に由来することとなり,上告人は被上告人に対し右利得の返還請求権を有しないのを原則とする(自然損耗に対する修理の場合を含めて,その代金を訴外会社において負担する旨の特約があるときは,同会社も被上告人に対して不当利得返還請求権を有しない)が,訴外会社の無資力のため,右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは,その限度において,被上告人の受けた利得は上告人の財産および労務に由来したものということができ,上告人は,右修理(損失)により被上告人の受けた利得を,訴外会社に対する代金債権が無価値である限度において,不当利得として,被上告人に返還を請求することができるものと解するのが相当である(修理費用を訴外会社において負担する旨の特約が同会社と被上告人との間に存したとしても,上告人から被上告人に対する不当利得返還請求の妨げとなるものではない)。

しかるに原判決は,上告人の右の訴旨を誤解し,また右の法理の適用を誤ったもので,審理不尽,理由不備の違法を免れず,論旨は理由あるに帰し,原判決を破棄すべきであるが,本件において上告人の訴外会社に対する債権が実質的にいかなる限度で価値を有するか,原審の確定しないところであるので,この点につきさらに審理させるため,本件を原審に差し戻すべきものとする。

よって,民訴法407条1項により,裁判官全員の一致で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩田 誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎)

上告代理人竹中一太郎の上告理由

一,原判決は民法第703条の解釈を誤っている。

本件の概要は次のとおりである。

被上告人は昭和38年11月20日頃訴外立花重機にその所有の小松製D50型,ドーザシヨベルの中古車一台を賃料一月金20万円,賃貸借期間中の機械の修理代,油代等の経費一切は訴外会社負担の約定で賃貸した(上告人は当時この約定は不知)。上告人は同年12月3日訴外会社から依頼を受け右機械を修理し同月10日修理を完了して訴外会社にこれを返還した。その修理代金は金514,000円であるが,訴外会社は一銭の修理代金も支払わないまゝ倒産し,被上告人は翌昭和39年2月右賃貸借契約を解除して機械を引揚げ,同年5月これを約金170万円で他に売却した。よって上告人は所有者たりし被上告人に対し修理代金514,000円の不当利得返還請求をしたものである。

なお本件には次の如き事案が附随している。

(一) この機械は上告人が訴外会社に貸す以前には,他に割賦販売されていたものであるが,買主が代金の支払いを怠ったので売買契約を解除してこれを引揚げ,引揚げたときの現状のまゝで筑豊製作所に保管していたものであったのを,保管していた現状のまゝで訴外人に賃貸したものであり,訴外人は借受けてから僅か2週間後に上告人に修理を依頼したもので,その修理の程度は金514,000円に達する可成りの損傷があったものであるから,訴外人が借り受けたときにおいて,既にその損傷は存在していた公算が大である。従って被上告人としては賃貸当時,修理の必要があることを予見していたこと,又は予見し得べかりし事実があったのであるから,被上告人にとっても,上告人の修理は予見し得た事実である。

(二) 上告人は訴外人から機械の修理の依頼を受けたときに,機械は被上告人が修理費は訴外人の負担の約定で訴外人に賃貸していたものであることは知らなかった。

また機械の所有者が上告人であることも知らず,依頼主の訴外人所有のものと思っていた。

(三) 被上告人は訴外人に本件ドーザシヨベルを賃貸する外に,ブルドーザ一台,シヨベル2台を販売していたものであるが,訴外人が右販売機械の買受代金の支払いを怠ったので,販売機械の売買契約を解除して引揚げる際に,同時に附随的に本件賃貸機械の賃貸借契約をも解除してこれを引揚げたものである。

訴外人は土木関係工事営業をなすものであるから,これらの機械類は営業に必須のものであって,これらを引揚げられることにより,倒産は確定的となったものである。

従って倒産が確定したのは被上告人の行為に基くもの(原因が訴外人にあっても上告人にはない)であり,そうならなければ上告人は訴外人から支払いを受ける見込があったが被上告人の行為の結果,その見込はなくなった。

(四) 上告人が機械を修理してから,訴外人が倒産する迄僅か2ケ月余に過ぎない。従って上告人がなした修理による機械の価値の増加は引揚当時現存していた。若し上告人がなした修理がなかったならば,金170万円では他に売れなかったであろう。

二,原判決は右のような上告人主張事実が全部認定された場合においても被上告人の受けた利益と上告人が受けた利益との間には,訴外人と上告人との間の修理請負契約が介在しているのであるから,因果関係が存在しないものであるから,不当利得返還請求は認められないとの第一審判決を是認している。しかしながら被上告人がその所有の機械を訴外人に貸与し,訴外人は借受直後上告人に修理を依頼し,被上告人は修理直後これを引揚げており,上告人の利得が因果関係なしということになれば,賃貸人は第三者に貸与,第三者に修理を他に依頼させる,引揚回収のこの行為を繰返すことにより修理請負業者には損失をかけても,自分はその所有の機械はその度毎に修理されて増価値し,自分は何の損失も被らずに無限に賃貸業を継続できる結果になるし,また自分は直接修理を依頼せずに無資産の第三者に修理を依頼させれば,自分は修理代金は勿論,利得金の支払い義務もないことになる。そして修理請負業者が修理依頼者の所有者に対する不当利得返還請求権に代位しようとしても,修理依頼者が所有者に債務を負担している場合には相殺されて請求できなくなる。

又,修理依頼者の所有でもないから動産保存の先取特権の行使もできず,修理請負業者にとっては依頼者が無資産の場合には留置権の行使のみが債権担保の唯一の方法となる。而して留置権を行使しないことは依頼者及び所有者にとっては利益となるが,修理請負業者にとっては留置権を行使しなかったならば,機械の価値の増価という厳然たる事実が存在するに拘らず,も早機械自体に対する追求もできなくなる。

不当利得は契約法とは別個の法理に基くものと解される。契約は,契約の当事者間のみを拘束する効果しかないものであるが,契約法を推し進めることによって生じる不合理,不公平が社会通念上,法的に不当と認められる場合に働く法理が不当利得と解されるところ,本件においては,被上告人所有の機械の増価値という,厳然たる事実があるに拘らず,被上告人は契約の外にいるという一事によって,何らの義務も負担しないということは,社会通念上不公平であり,かゝる場合には被上告人に不当利得ありというべきである。

| 年月日 | 認定事実 | 論点 |

|---|---|---|

| 昭和38年11月20日頃 | Mは,Yから本件ブルドーザーを賃借。 | |

| 昭和38年12月3日 | Xは,Mからブルドーザーの修理の依頼をMから受け,その主クラツチ,オーバーホールほか合計51万4,000円相当の修理をした。 | 本件修理は,ブルドーザーの自然消耗によるものであったことが認定されている。 |

| 昭和38年12月10日 | Xは,修理したブルドーザーをMに引き渡した。 | 留置権の消滅 |

| 昭和39年1月頃 | XがMから修理代金を回収する前に,Mが倒産。 | Mは無資力 |

| 昭和39年2月中旬 | Yは,ブルドーザーをMから引き揚げる。 | Yは,Xの損失において利得をしているか?因果関係の直接性が問題となる。 |

| 昭和39年5月 | Yは,ブルドーザーを代金170万円で他に売却。 | |

| 昭和39年 | Xは,Yに対して,51万4,000円と遅延損害金の支払いを求めて訴えを提起。 |

学説は,おおむね,本判決に批判的である。特に,本判決が「修理費用を訴外会社(賃借人M)において負担する旨の特約が同会社(賃借人M)と被上告人(賃貸人Y)との間に存したとしても,上告人(修理業者X)から被上告人(賃貸人Y)に対する不当利得返還請求の妨げとなるものではない」とした点に集中している。

このことを是認してしまうと,賃借人Mの負担で修理させる見返りとして賃料が安くなっているという場合には,賃貸人Yは,実質,二重払いを強いられることになってしまうというのが,その理由である。

しかし,この点は,判決の読み方として,問題がありそうである。判決文のうち,問題とされている部分を丹念に読んでみよう。

右の修理は訴外会社の依頼によるものであり,したがって,上告人は訴外会社に対して修理代金債権を取得するから,右修理により被上告人の受ける利得はいちおう訴外会社の財産に由来することとなり,上告人は被上告人に対し右利得の返還請求権を有しないのを原則とする(自然損耗に対する修理の場合を含めて,その代金を訴外会社において負担する旨の特約があるときは,同会社も被上告人に対して不当利得返還請求権を有しない)が,

訴外会社の無資力のため,右修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは,その限度において,被上告人の受けた利得は上告人の財産および労務に由来したものということができ,上告人は,右修理(損失)により被上告人の受けた利得を,訴外会社に対する代金債権が無価値である限度において,不当利得として,被上告人に返還を請求することができるものと解するのが相当である(修理費用を訴外会社において負担する旨の特約が同会社と被上告人との間に存したとしても,上告人から被上告人に対する不当利得返還請求の妨げとなるものではない)。

上記の後段では,確かに,学説が批判している通りに読める表現が用いられている。しかし,前段を読むと,「自然損耗に対する修理の場合を含めて,その代金を訴外会社(賃借人M)において負担する旨の特約があるときは,同会社(賃借人M)も被上告人(Y)に対して不当利得返還請求権を有しない」ことが明らかにされている。

したがって,本判決の読み方としては,従来の学説とは異なる,全く別の解釈が成り立ちうると思われる。筆者は,上記の判例を,「債権者代位権」の要件と重ね合わせて読むことによって,上記の判例の趣旨を矛盾なく,しかも,合理的に読み解くことができると考えている。

建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合

田中豊・判解37事件・曹時49巻10号237頁・ジュリ1085号72頁,平田健治・民商115巻6号128頁,日本評論社・法時68巻3号106頁,好美清光・別冊法時14号56頁,円谷峻・判タ908号31頁,宮川博史・判タ臨増945号106頁,磯村保・ジュリ臨増1091号68頁

最高裁判所平成4年(オ)第524号(不当利得金請求事件),平成7年9月19日第三小法廷判決

上告人 店舗工業株式会社

被上告人 長谷川正

主 文

本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人桑嶋一,同前田進の上告理由について

一 原審の適法に確定した事実関係及び記録によって明らかな本件訴訟の経緯等は,次のとおりである。

1 上告人は,本件建物の賃借人であった高島宗雄との間で,昭和57年11月4日,本件建物の改修,改装工事を代金合計5,180万円で施工する旨の請負契約を締結し,大部分の工事を下請業者を使用して施工し,同年12月初旬,右工事を完成して高島に引き渡した。

2 被上告人は,本件建物の所有者であるが,高島に対し,昭和57年2月1日,賃料月額50万円,期間3年の約で本件建物を賃貸した。高島は,改修,改装工事を施して本件建物をレストラン,ブティック等の営業施設を有するビルにすることを計画しており,被上告人と高島は,本件賃貸借契約において,高島が権利金を支払わないことの代償として,本件建物に対してする修繕,造作の新設・変更等の工事はすべて高島の負担とし,高島は本件建物返還時に金銭的請求を一切しないとの特約を結んだ。

3 高島が被上告人の承諾を受けずに本件建物中の店舗を転貸したため,被上告人は,高島に対し,昭和57年12月24日,本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした上,本件建物の明渡し及び同月25日から本件建物の明渡し済みまで月額50万円の賃料相当損害金の支払を求める訴訟を提起し,昭和59年5月28日,勝訴判決を得,右判決はそのころ確定した。

4 高島は,上告人に対し,本件工事代金中2,430万円を支払ったが,残代金2,750万円を支払っていないところ,昭和58年3月ころ以来所在不明であり,同人の財産も判明せず,右残代金は回収不能の状態にある。また,上告人は,昭和57年12月末ころ,事実上倒産した。

5 そこで,本件工事は上告人にこれに要した財産及び労務の提供に相当する損失を生ぜしめ,他方,被上告人に右に相当する利益を生ぜしめたとして,上告人は,被上告人に対し,昭和59年3月,不当利得返還請求権に基づき,右残代金相当額と遅延損害金の支払を求めて本件訴訟を提起した。

二 甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ,その後乙が無資力になったため,甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において,右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは,丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて,丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。けだし,丙が乙との間の賃貸借契約において何らかの形で右利益に相応する出捐ないし負担をしたときは,丙の受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり,甲が丙に対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することができるとするのは,丙に二重の負担を強いる結果となるからである。

前記一の2によれば,本件建物の所有者である被上告人が上告人のした本件工事により受けた利益は,本件建物を営業用建物として賃貸するに際し通常であれば賃借人である高島から得ることができた権利金の支払を免除したという負担に相応するものというべきであって,法律上の原因なくして受けたものということはできず,これは,前記一の3のように本件賃貸借契約が高島の債務不履行を理由に解除されたことによっても異なるものではない。

そうすると,上告人に損失が発生したことを認めるに足りないとした原審の判断は相当ではないが,上告人の不当利得返還請求を棄却すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。

よって,民訴法401条,95条,89条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大野正男 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

| 年月日 | 認定事実 | 論点 | |

|---|---|---|---|

| 昭和57年2月1日 | Yは,本件建物をMに賃料月額50万円,期間3年の約束で賃貸した。 | 修繕等はYではなく,Mが負担する特約が存在 この特約は有効か?Xに対抗できるか? |

|

| 本件賃貸借契約には,Mが権利金を支払わないことの代償として,本件建物に対してする修繕,造作の新設・変更等の工事はすべてMの負担とし,Mは本件建物返還時に金銭的請求を一切しないとの特約が存在していた。 | MがYから本件建物を賃借した当時,本件建物は,地下一階が遊技場,地上一階と二階がホテル,三階がアパートという構造にはなってはいたものの,いずれも使用されておらず,建物全体が廃墟同然の状態であった。 | ||

| 昭和57年11月4日 | Xは,Mとの間で,本件建物の改修,改装工事を代金合計5,180万円で施工する旨の請負契約を締結。 | ||

| 昭和57年12月初旬 | Xは,大部分の工事を下請業者を使用して施工し,右工事を完成してMに引き渡した。 | Xの留置権の消滅 | |

| Yは,Mの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除(その後,Yは,商業ビルとしてよみがえった本件建物に数件のテナントを入れて多大の賃料収入を得ている)。 | Yの利得 | ||

| 昭和57年12月末ころ | XがMから工事代金を全額回収する前に,Mが倒産。残代金2,750万円は回収不能。 | Mは無資力 | |

| 昭和59年3月 | Xは,Yに対して,不当利得返還請求権に基づき,右残代金相当額と遅延損害金の支払を求めて本件訴訟を提起した。 | Yは,Xの損失において利得をしているか?因果関係の直接性が問題となる。 | |

本判決に対する学説は,おおむね肯定的である。特に制限説の立場に立つ学説は,その学説が受け入れられたと考えており,この判決によって,最高裁の45年判決(最一判昭和45・7 ・16民集24巻7号909頁)は,この平成7年判決(最三判平7・9・19民集49巻8号2805頁)によって,実質的に変更されたとみている(沢井裕『テキストブック事務管理・不当利得・不法行為』〔第2版〕有斐閣(1996)78頁は,「小法廷判決であるが,実質的変更といえる」と述べている)。

| 分類 | 加藤雅信説 | 私見 | ||

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | MがYの利得保有に対応する反対債権をもっている場合 | 転用物訴権を認めると,一般債権者を害するおそれがある。 | この場合というのは,転用物訴権の問題ではなく,債権者代位権の問題である。したがって,その要件(XがMに対して請求権を持ち,かつ,MがYに対して費用償還請求権を持つ場合であって,Mが無資力の場合)を満たす場合には,請求を認めてよい。 | |

| Ⅱ | Mがこのような反対債権をもたない場合 | この場合というのは,MがYに対して債権を全く持たない場合(債権者代位権が成立しない場合)と,本来,MがYに対して有する債権が,Xを害するM-Y間の詐害的な特約によって放棄させられている場合(債権者代位権の成立を詐害的な第三者に対抗できる場合)とに分けて考えるべきである。 | ||

| Ⅱ-1 | Yの利得保有がM-Y間の関係全体からみて有償と認められる場合 | 転用物訴権を認めると,Yは修繕費に関し,二重の経済的負担を被ることになって不当である。 | MがYに対して通常有する費用償還請求権を,正当な理由によって,失っている場合,例えば,賃料が安く設定している代わりに,賃借人に修繕義務があるために費用償還請求権が発生しない場合には,債権者代位権も認められない。 | |

| Ⅱ-2 | Yの利得保有がM-Y間の関係全体からみて無償と認められる場合 | 転用物訴権を認めるとすれば,この場合に限るべきである。 | MがYに対して有している費用償還請求権が,Xに対する詐害的な合意によって消滅している場合には,その消滅は,Xには対抗できない。この場合には,債権者代位権は成立するので,XはYに対して請求権を有する。この点については,民法613条1項但書きが参考になる。 | |

以上のように,転用物訴権の要件を,債権者代位権の要件として解釈すると,転用物訴権を認めたとされる最判昭和45・7・16民集24巻7号909頁と,転用物訴権を否定したとされる最三判平7・9・19民集49巻8号2805頁とを,同一線上において,統一的に解釈することが可能である。

なぜなら,最判昭和45・7・16民集24巻7号909頁の場合は,債権者代位権が認められる事例であり,他方,最三判平7・9・19民集49巻8号2805頁の事例は,債権者代位権が認められない事例だからである。債権者代位権の観点からは,両者は矛盾する判決ではなく,両立する判決と解することができる。

もっとも,後者である最三判平7・9・19民集49巻8号2805頁の事案が,債権者代位権の認められない事案であるかどうかについては,以下のような疑問がある。事案の解決としては,最判昭和45・7・16民集24巻7号909頁を踏まえてなされた第一審判決のように,Xの請求が認められるべきであったのかもしれない。

本件の場合,確かに,Mが権利金を支払わないことの代償として,本件建物に対してする修繕,造作の新設・変更等の工事はすべてMの負担とし,Mは本件建物返還時に金銭的請求を一切しないとの特約が存在していた。しかし,平田健治「判批」(民商115巻6号128頁,特に133頁)も指摘しているように,本件の場合,MがYから本件建物を賃借した当時,本件建物は,地下一階が遊技場,地上一階と二階がホテル,三階がアパートという構造にはなってはいたものの,いずれも使用されておらず,建物全体が廃墟同然の状態であったことが認定されている。しかも,Yは,Mの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除し,その後,Yは,商業ビルとしてよみがえった本件建物に数件のテナントを入れて多大の賃料収入を得ているというのであるから,MがYに対して,必要費・有益費の費用償還請求権を有していないといえるかどうかは,大いに疑問である(このような場合については,MY間の特約,および,Yの解除は,Xに対抗できないと考えることも可能であろう)。

転用物訴権が認められる場合というのは,不当利得の問題だと考えると,まさに,不当利得における因果関係の直接性の問題となる。

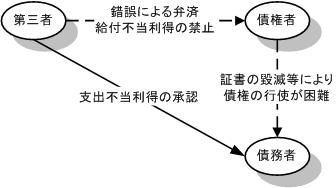

損失と利得との間に第三者が介在する場合,因果関係の直接性が損なわれるとして,不当利得の成立が否定されるのが原則である。第三者が介在するにもかかわらず,不当利得の直接性が認められる例としては,騙取金の例があげられることが多い。しかし,明文で認められているのは,まさに,民法707条(他人の債務の錯誤による弁済)の場合である。

民法707条の場合,債務者以外の第三者Aの錯誤弁済によって債権者Bが債務を弁済してもらったと誤解して,証書を毀滅するなどしてしまった場合,AはBに対する給付不当利得の権利を喪失する。そして,その損失において,債務者Cは,債務を免れるという利得をするに至る。この場合,Aの損失とCの利得との間には,Bの行為(証書の毀滅,担保の放棄,時効期間の徒過)が介在する。しかし,民法707条は,この場合に,因果関係の直接性を認め,AのCに対する不当利得返還請求を,「AはCに対して求償権を行使できる」という言葉によって実現している(支出不当利得)。

|

| 民法707条と因果関係の直接性 |

しかし,わが国で転用物訴権が問題とされたこれまでの事例は,いずれも,不当利得の問題ではなく,債権者代位権もしくはその転用が問題となった事例に過ぎない。したがって,これらの事例について,不当利得における因果関係の直接性を議論する必要もないことになる。