|

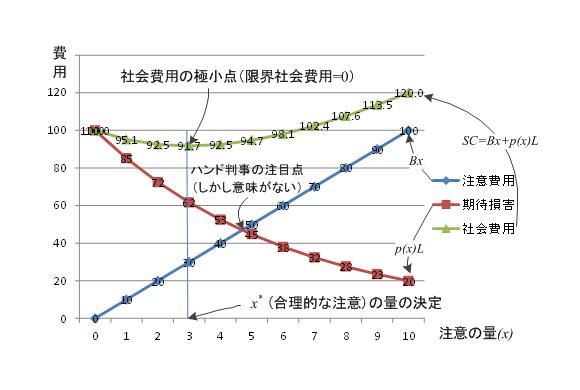

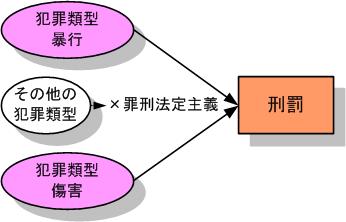

| *図1 法の経済分析からみた「ハンドの定式」の誤り ハンドの定式:注意費用 <期待損害 のとき,過失となる 法の経済分析:限界費用 < 限界期待損害 のとき,過失となる |

http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2011/quantitative_analysis.html

明治学院大学法科大学院ローレビュー第15号(2011年12月)

-過失に関する「ハンドの定式」の誤解の克服,および,因果関係におけるベイズの定理の応用を中心に-

The need for quantitative analysis of Negligence and Causation

--Focusing on "Hand's Formula" and the application of "Bayes'

Theorem"--

作成:2011年7月24日

法科大学院で講義をしていると,私たち教員は,「学生たちがどこで何で行き詰まっているのか」,「学生たちは何が分からないのか」,それがわからないという,以下のような経験を日々積み重ねることになる。

| (教員)予習をしていて,法律学では損害をどのように理解しているか,損害とはどういうものかわかりましたか。何か質問はありますか。 (学生)何が問題なのか分からない状態なので,質問は控えさせていただきます。 (教員)何がどう分からないのですか。遠慮せずに,わからないところを説明して下さいませんか。 (学生)…。 |

しかし,学生たちの沈黙をものともせず,学生たちに「何が分からないのか」をしつこく問い続けていると,少しずつではあるが,学生たちが「どこで躓いているのか」,「なぜわからなくなっているのか」がわかるようになってくる。

例えば,私は,講義時間ごとに学生に白紙を配布し,(1)それに予習で分からなかったこと,(2)講義で分かったこと,(3)それでも分からなかったことを書いて提出することを義務づけ,それを回収して質問を整理し,代表的な質問に答え続けている。そうすると,学生たちがしばしば躓く疑問点と論点とが次第に明らかになってくる。

本稿は,そのような作業を積み重ねた結果,次第に姿をあらわし始めた学生たちの躓きのポイントと,それに対する私なりの回答である。しかし,別の角度から見れば,実は,学生の質問に答えようと努力することによって,私自身が啓発されたことの記録でもある。

|

(学生からの質問1)「差額説」と「個別損害項目積上げ方式」との違いが分かったようでよくわかりません。個別損害項目積上げ方式の項目の中に含まれている「逸失利益」は,差額説に従って計算された結果なので,結局,「差額説」と「個別損害項目積上げ方式」とは,似たような結果に到達するという理解でよいでしょうか。 (アドバイス1)差額説の定義としては,[於保・債権総論(1972)135頁以下]の記述が有名です。しかし,この記述は,抽象的であるため,学生諸君にとっては,わかりにくいようです。わが国の教科書の中で差額説について最もわかりやすい解説をしているのは,私の知る限り,[窪田・不法行為法(2007)148-149頁]です。[窪田・不法行為法(2007)]の148頁の図1と149頁の図2を見比べながら,エクセル等の表計算ソフトで「差額説の図」と「個別損害項目積上げ方式の図」の2つの図を再現してみましょう。そうすると,差額説の正確な意味を,具体的な例と関連させながら,かつ,イメージとしてもしっかりと理解できるようになります。 |

これまでの民法研究においては,ものごとをオール・オア・ナッシングに考える「定性分析」が主流を占めてきた。たとえば,不法行為法における最も主要な概念である「故意又は過失」についても,また,「因果関係」についても,「あるか・ないか」だけが問題とされてきた。

しかし,不法行為の場合でも,責任の帰結としての「損害」賠償については,「損害」は,「金銭をもってその額を定める」(民法722条1項によって準用される民法417条)と規定されているため,損害が「あるか・ないか」だけの「定性分析」では済まされず,損害が「どのくらいか」と考える「定量分析」が不可欠となる。このため,一般的には,「定量分析」を回避してきた民法学者においても,「損害」については,「差額説」を考慮した「定量分析」に直面せざるをえないことになる(詳しくは,[淡路・権利保障と損害の評価(1984)62頁以下]参照)。

ところが,「あるか・ないか」という定性分析ではなく,「どのくらいか」という分析が必要となる「定量分析」に直面したとたんに,一部の法律家は,思考停止に陥ってしまうようである。例えば,「損害とは何か」を明らかにする最も基本的な考え方である「差額説」についてさえ,一部の法律家は,以下に述べるように,とんでもない誤りを犯しているからである。

そもそも,「差額説」とは,「仮定的な財産状態から現実の財産状態を引き算した結果」を損害と定義する学説である。つまり,差額説の計算方式は,その名(差額)の通り,「引き算」である。

差額説:損害 = (事故がなければという)仮定的な財産状態 - (実際に事故が起こったことによる)現実の財産状態

これに対して,実務で行われている損害賠償額の算定方式は,「個別損害項目の積上げ」方式である。ここでいう「個別損害項目」とは,「積極損害」としての治療費等,および,「消極的損害」としての逸失利益,休業損害等とである。つまり,損害額を算定する実務では,「個別損害項目」(積極損害と消極損害)を「積上げ」て,その額を求めているのである。

個別損害項目積上げ方式:損害 = 積極損害(治療費等) + 消極損害(逸失利益等)

損害とは何かを理論的に明らかにする「差額説」は「引き算」によって損害額を求めていることになる。これに対して,実務で行われている「個別損害項目積上げ方式」は「足し算」によって損害額を求めていることになる。そうすると,一見したところでは,「引き算」の理論と「足し算」の実務とは,全く噛み合っていないようにも見える。そのため,算数が苦手な一部の法律家によると,わが国における「差額説」と「個別損害項目積上げ方式」とは,以下のように,異なるものとして説明されることになる。

損害の算定においては,理論的には,差額説(仮定的な財産状態-現実の財産状況)が採用されている。しかし,実務では,これとは異なり,個別損害項目積上げ方式(積極損害+消極損害(逸失利益))が採用されており,両者は,完全には一致しない。

中学生程度の算数を知っている者にとって,この説明が誤りであることに気づくのは容易である。なぜなら,以下の表のように,個別損害項目積上げ方式における積極財産と消極財産(逸失利益)の足し算のうち,消極損害とは,仮定的な収入から現実の収入を引いたもの(A-B)である。したがって,消極損害(A-B)に積極的損害(現実の損害)をプラスした個別損害項目積上げ方式の結果(A-B+C)は,「引き算の引き算」である差額説(A-(B-C) = A-B+C)と完全に一致するからである。

| 差額説(引き算) | 個別損害項目「積上げ方式」(足し算) | |||

|---|---|---|---|---|

| A. 仮定的収入 | 仮定的財産状態 (A) - |

仮定的な財産状態 -現実の財産状態 A - (B-C) = A-B+C |

逸失利益 (A-B) + |

逸失利益+現実損害 (A-B) + C = A-B+C |

| B. 現実の収入 | 現実の財産状態 (B-C) |

|||

| C. 現実の支出 | 現実損害 (C) |

|||

もっとも,差額説は抽象的な理論であるため,実際の計算においては,具体的な個別の損害項目を考慮する必要がある。それにもかかわらず,引き算の差額説と足し算の個別損害項目積上げ方式の計算結果が異なることはない。ところが,一部の法律家は,「引き算の引き算」が「足し算」と同じになるということも理解できないのであり,本稿で後に紹介することになる「過失」の定量分析(微分の考え方が有用である)や,「因果関係」の定量分析(確率計算が有用である)には,とてもついていけないということになるようである。

確かに,これまでの法律家には定量分析が苦手な人が多い。そこで,法律家は,定量分析が主流となる損害賠償額算定の問題を扱うことを先延ばしにする傾向がある。すなわち,民法学者の中には,不法行為の要件のうち,(1)定性分析で済むと思われる問題(加害者の故意・過失,加害者の行為と損害との間の事実的因果関係)と,(2)定量分析をせざるを得ない問題(損害の金銭的評価)とを切り離し,後者の定量分析が,前者の定性分析に影響を与えないように,(1)の問題をすべて論じ終わってから,(2)の問題を論じるという方法を採用している者が少なくない([平井・損害賠償法の理論(1971)135頁以下]によって提唱された考え方であるが,その後,有力説([潮見・不法行為法(1999)220頁],[窪田・不法行為法(2007)285頁以下],[内田・民法Ⅱ(2011)330頁以下]等)がこれに従っている)。

| 不法行為の要件 | 不法行為の効果 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 故意又は過失 | 因果関係 | 損害 | 損害賠償 | |||

| 従来の学説 | 加害者の故意又は過失 | 事実的因果関係 | 相当因果関係 | 損害の発生 | 損害賠償 | |

| 定性分析 | 定量分析 | |||||

| 平井説以降 | 注意義務違反(故意は例外) | 事実的因果関係 | 保護範囲 | - | 損害の金銭的評価 | 損害賠償 |

| 定性分析 | 定量分析 | |||||

| 本稿の立場 | 注意義務違反(故意を含む) (限界費用分析) |

部分的因果関係 (ベイズの定理) |

損害の発生 (差額説) |

損害賠償,原状回復,差止め | ||

| 定量分析 | ||||||

このように,損害の要件を,あえて,損害を効果論として論じることが多くの学者によって支持され,主流となりつつあるという現象の裏には,定性分析と定量分析とを切り離して論じたいとする,法律家の性向が隠されてはいないだろうか。不法行為の要件には,(1)故意又は過失行為,(2)その行為と損害発生との間の因果関係,そして(3)損害の発生という,少なくとも3つの要素が含まれるのであって,それらの法律要件要素が充足されて,初めて,効果としての損害賠償責任が成立するはずである。もしも,損害発生という要素を不法行為の「要件」から切り離し,不法行為の「効果」として論じるのであれば,特別の理由が必要である。損害自体と損害の金銭的評価とは異なるというもっともらしい理由をつけて,損害の発生と損害の金銭的評価とを切り離し,損害の確定という定量分析を先延ばしにしようとする現代の不法行為法学説の傾向には,法律家の算数嫌いという理由が隠されているのではないだろうか。

しかし,過失と損害との間の因果関係との問題と,損害の範囲とを切り離してバラバラに論じたのでは,因果関係の統一的な把握はできない。例えば,過失相殺は,理論的には,被害者自身が損害の発生に寄与したという(部分的)因果関係の問題であると考える方が,単なる損害賠償額の算定問題と考えるよりも整合的な理解に達する可能性が大きい。それにもかかわらず,現在の有力説のように,過失相殺の問題を「因果関係」とは切り離して,損害賠償の範囲の調整(損害賠償額の減額)の問題として論じることになると,複数当事者間の因果関係として考慮すべき問題(複数当事者の寄与割合等)が無視されるという結果に陥ってしまう。

後に詳しく論じるが(Ⅲ3D),被害者に過失があるから損害賠償額を減額するといういわゆる「過失」相殺という考え方は,民法の不法行為法の根本的な考え方である過失責任の原則と矛盾することに注意しなければならない。なぜなら,確かに,加害者に「故意又は過失」があれば,加害者に損害賠償責任が生じるが,わが国は,「故意又は過失」の程度によって損害賠償額を増減させるという制度を採用していないからである。例えば,被害者に100万円の損害が生じた場合に,それが,加害者の過失によって生じた場合には,いずれの国においても,加害者は100万円の損害賠償責任を負うにとどまる。もっとも,その損害が加害者の故意によって生じた場合には,英米法では,その悪質性が問題とされ,最高で3倍額,すなわち,300万円の損害賠償額が課せられる可能性がある。しかし,わが国の不法行為法は,「故意又は過失」に関して,そのような区別を行わない(最二判平9・7・11民集51巻6号2573頁)。つまり,わが国の不法行為法においては,加害者に軽微な過失があろうが,重大な故意があろうが,損害賠償の額が増減されることはないのである。

最二判平9・7・11民集51巻6号2573頁(萬世工業事件)

外国裁判所の判決のうち,補償的損害賠償等に加えて,見せしめと制裁のために懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分については,執行判決をすることができない。

そうだとすると,たとえ,被害者に「故意又は過失」があるとしても,それを理由に加害者の損害賠償責任の額を減少させることは,「故意又は過失」の程度によって賠償額の増減を行わないとするわが国の不法行為法の基本的な立場との整合性を欠くことになる。そうではなく,もしも,「被害者の過失」の問題が,本来の「過失」の問題ではなく,被害者の行為が,損害の発生に部分的な寄与をしており,したがって,加害者は,損害の全体ではなく,被害者が損害の発生に寄与した残りの部分についてのみ因果関係を有していると考えることができるとしよう。すなわち,加害者は,部分的な因果関係を有するにとどまると考えることができるとするならば,因果関係の「ある・なし」は,損害賠償額の決定にかかわる問題であり,被害者の因果関係の部分までも,加害者に責任を負わせるという必要はないため,その部分が加害者の損害賠償責任から減額されることが理論的に説明できることになる。

このように,いわゆる「過失」相殺について,それを,被害者自身が損害の発生に関与したという,被害者の部分的因果関係の問題であると考えると,被害者に「過失」がある場合に,加害者の損害賠償責任を減額することを,過失責任との整合性を保ちつつ正当化することができる。この考え方は,それにとどまらない。本来なら,過失を問うことができない12歳未満の児童の道路への飛び出し事故について,「過失相殺」(いわゆる因果相殺)を行うことが可能であることも,不法行為法の体系の中で整合的に説明することが可能となるのである。

これに反して,因果関係の問題をオール・オア・ナッシングの問題として考え,定量的な分析にそぐわないと考えてしまうと,過失相殺のような損害論の中心的な課題についても,統一的な理論を形成できないという事態に陥ってしまうのである。

それでは,一部の法律家は,なぜ民法709条の要件として不可欠の「損害の発生」を「損害の金銭的評価」の問題であるとして,要件論から切り離し,損害賠償責任の効果論の箇所で論じようとするのだろうか。そして,要件論の箇所で定量分析をすることを拒み,効果論の箇所で初めて定量分析を行うことにするのだろうか。法律家は,なぜ,ここまで定量分析を避けたがるのだろうか。

その理由の一つは,先に述べたように,法律家の数学嫌いに求められるように思われる。このことは,法学部の学生に入学の動機を聞いてみると,「数学が苦手だから」と答えるのが多数派であることからも窺い知ることができる。研究者においても,事情はほぼ同じである。したがって,民法研究者の間では,民法研究において定量的な分析を回避するというのがマナーとされてきたように思われる。

確かに,数学が嫌いでも立派な法律家になれるということは重要なことである。しかし,だからといって,民法研究においては,数学を用いた定量分析が不要であるとか,定量分析は法律家の本来の考え方ではないということにはならないであろう(古い世代の研究者における数学嫌い・定量分析嫌いは,数学が普通にできる若い人たちには,むしろ,その能力を発揮できる素晴らしいチャンスとなっているといえよう)。

社会科学の隣接分野に眼を転じてみると,経済学では,19世紀後半(1880年代)から微分・積分を含むニュートンの数学を取り入れる試みが開始されており,1942年にサミュエルソンが『経済分析の基礎』(邦訳として,佐藤隆三訳(増補版)勁草書房がある)を出版するまでに,経済学は,その「基礎を数学に据えること」に成功している(この点については,[クーター,ユーレン・法と経済学(1997)10頁]に簡潔な説明がある)。

本稿では,不法行為の要件のうち,従来から定量分析が行われている損害論については,多くの先行論文があり,筆者も,逸失利益の算定方式として広く利用されているホフマン方式,ライプニッツ方式に法律家が陥りやすい落とし穴が隠されていることを明らかにしている([加賀山=竹内「逸失利益の算定における中間利息控除方式の問題点」(1990)17-26頁],加賀山茂「逸失利益(4)-中間利息控除(ホフマン方式)(最二判平3・11・8交通民集24巻6号1333頁)」交通事故判例百選[第4版](1999)118-119頁参照)。そこで,本稿では,紙幅の関係で,損害論については省略することにし,これまで,ほとんど定量分析が行われてこなかった故意又は過失,因果関係について,以下の順序で定量分析を行うことにする。

第1に,「故意又は過失」については,それが「あるか・ないか」を問題にするに際しても,その基準となる合理的な「注意義務」の程度が問題となること,注意義務の程度は,定性分析ではなく定量分析によってしか解明できないことを論じる。この点について,学問的な進展の著しい「法と経済学」の知見を取り入れると,過失の判断基準として民法学者の間で,広く受け入れられている「ハンドの定式」には,費用と限界費用とを混同するという重大な誤りがあり,正しい定量分析に立ち返る必要があることを明らかにする(Ⅱ)。

第2に,「因果関係」については,通説が採用している事実的因果関係における「あれなければこれなし」の法理は,原因が1つに限定されている場合にのみ有用な法理であって,原因が複数の場合には,いかなる場合にも破綻することを定量分析によって証明する。そして,現在では評判の芳しくない「相当因果関係」について,民法416条の明文で規定されている「予見可能性」を蓋然性の問題,すなわち,確率の問題として捉え直し,確率論の中で応用範囲の広いベイズの定理を利用することによって,因果関係を定量的に分析する方法を明らかにし,単独不法行為の因果関係の証明の問題ばかりでなく,事実的因果関係が使えない複数原因が競合した場合の因果関係の証明についても,ベイズの定理を応用した方法によって,全ての問題を整合的に解決できることを示すことにする(Ⅲ)。

本稿によって,不法行為法の研究にとって,今や,定性分析だけでは不十分であり,不法行為の要件である「故意又は過失」,「因果関係」,「損害」の全てについて,定量的な分析が必要不可欠であることが明らかになると思われる(Ⅳ)。

|

(学生からの質問2)刑法と民法の不法行為法とは似ていると思いました。しかし,刑法においては,未遂を含めて犯罪の抑止に重点があるのに対して,民法は,損害賠償を含めて被害者の救済に重点を置いている点で異なるようにも思います。そうすると,刑法でも民法でも出てくる「過失」について,同じ概念なのか,違う概念なのかが気になります。「刑法の過失」と「民法の過失」について,同じと考えてよいのでしょうか,同一の名称でも,刑法の概念と民法の概念とでは,やはり,違うのでしょうか。 (アドバイス2)法科大学院での学習のポイントは,第1に,世間の人が「ごちゃ混ぜに理解している」ことについて,厳密な分類を通じて,「違いが分かる人」になることです。しかし,それで終わったのでは,「悪しき隣人・嫌な人」になるだけです。第2に,厳密な分類によって理解した違いについて,「違いを超えた共通点を見つけて対立を解消できる人」になることを目指さなければなりません。 |

これまでは,刑法の目的が,犯罪の未然防止と処罰であるのに対して,民法(不法行為法)の目的は,被害者の救済であるため,刑法と民法(不法行為法)とは,全く異なるものであると考えられてきた。しかし,歴史をひもとけば,民法の不法行為法は,刑法の犯罪論から違法類型論と違法性・責任阻却事由の理論を取り入れてきたのであって,両者は,相互に密接な関係を有している。

例えば,刑法から発展した責任能力に関する「原因において自由な行為(actiolibera in causa)」という理論がある。この法理は刑法では一般に承認されているが,条文自体には規定されていない(改正刑法草案17参照)。ところが,民法は,この刑法理論を取り入れて,ちゃっかりと明文で規定している。

刑法 第39条(心神喪失及び心神耗弱)

①心神喪失者の行為は,罰しない。

②心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する。

民法 第713条〔責任能力2〕

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は,その賠償の責任を負わない。ただし,故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは,この限りでない。

このような刑法と民法(不法行為法)との関係について,「法と経済学」においては,民法と刑法とを含めて全ての法制度を「費用・便益分析」という統一的な方法によって分析を行っている。「法と経済学」では,社会の効用を増大させ,社会の費用を極小化するために,法はどのようなルールを創設してきたのか(記述的アプローチ),および,どのような法のルールを創設すべきか(規範的アプローチ)という問題の解明に取りかかっており,刑法と民法における過失の異同を考える上でも,多くの示唆を与えてくれる。

[有斐閣・法律学小辞典(2008)]では,「法と経済学」の見出しの下に,以下のような説明を行っている(わが国に「法と経済学」が紹介された当時,法律家たちが「法と経済学」とどのように向き合ったのかについては,平井宜雄「アメリカにおける『法と経済学』研究の動向」アメリカ法1976-2(1977),179頁以下[平井・法律学基礎論(2010)367-387頁]参照)。

主として近代経済学における費用・便益分析に基づき,一定の法規範や制度の選択が市場メカニズムを通じて人々の経済行動や非経済的行動に対していかなる影響やインセンティブを与えるかを明らかにし,とりわけ経済的効率性の観点から法制度のあり方を分析するもの。法の経済分析ともいう。

1960年代にアメリカでコース(Ronald Coase, 1910~)によって「取引費用」を始めとする基本的アイディアが提供され,ポズナー(Richard Posner, 1939~),カラブレージ(Guido Carabresi, 1932~)らによってその基礎が形成された。近時には,人間の合理的判断や認知的限界を意識した議論の発展や,ゲームの理論の応用が目覚ましい。

いくつかの方向性があり,現行法制度を経済分析によって説明ないし正当化できることを価値判断抜きで実証的に主張するものや,様々な法制度モデルを用いて一定の制度に変更を加えるとどのような経済的インパクトが生じるかを予測するもの,経済的効率性を目標としながら望ましい制度のあり方を提唱するものなどがある。

「法と経済学」の視点によれば,一方の刑法については,どのような場合に刑罰を科すのが,社会の費用(犯罪の取締り費用と犯罪被害の費用)を極小化させることができるかという観点からアプローチすることができる。他方の民法(不法行為法)については,どのような場合に行為者に損害賠償責任を負わせるのが,社会の費用(行為者による損害防止のための注意費用と防止措置をとったとしても生じうる期待損害費用の合計)を極小化させることができるかという観点からアプローチすることができる。

もしも,このような共通の分析基準によって社会的費用を極小化させる合理的な基準(例えば注意義務の基準)が明らかになり,その内容が事前に周知されるならば,誰であれ,その注意義務を尽くせば刑罰や損害賠償責任を負うことはなくなる。そこで,行為者には,そのような行為基準を尽くそうというインセンティブが生じることになり,その結果として,社会が負担する費用が最小限に抑えられることになり,それに伴って,社会全体の効用が増すことになる。これこそが,社会秩序の維持と,紛争の平和的な解決の同時実現といえよう。

「法の経済分析」とか「法と経済学」というと,法を専門的に研究してきた人々に違和感を生じさせるかもしれない。しかし,憲法29条によって,財産権は,「公共の福祉」に適合するように,内容と範囲とが定められるのであって,民法1条もこれを確認している。

憲法 第29条

①財産権は,これを侵してはならない。

②財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。

③私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。

民法 第1条(基本原則)

①私権は,公共の福祉に適合しなければならない。

そして,わが国の法体系において,「個人の基本的人権」ととともに,法が最も重視すべき「公共の福祉」とは,社会全体の利益(個人の効用関数の総和)のことをいうのであるから,法律家も,権利を論じるにあたっては,公共の福祉としての社会の効用を無視することはできないといわなければならない(その他の観点が無視されるべきでないのと同様である)。そうだとすると,社会の効用を最大化し,社会の費用を最小化することについてのミクロ経済学の知見を参照して,法の現状とあるべき姿を,社会の効用と費用の観点から分析する「法と経済学」の考え方を参考にすることは大いに意義があるといえよう。

そこで,ここでは,社会の効用や公共の福祉について分野横断的な思考を容易に行うことができる「法と経済学」の考え方を参考にしながら,刑法における過失と民法における過失がどのような点で共通しており,どのような点で異なるのかを見ていくことにする。

刑法は故意を重視して過失犯は例外的にしか罰しない(刑法38条1項)。これに対して,民法の不法行為法は,故意と過失とを原則として同等と見る(民法709条)。このように,一見したところでは,刑法と民法とでは,出発点が異なるように見える。

刑法 第38条(故意)

罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。

民法 第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

このように,刑法の場合には,故意と過失とを区別し,原則として「故意」の行為(故意犯)だけを罰することにしており,過失を罰する場合については,例外的なもの(過失犯)として列挙されているにとどまる。これに対して,民法(不法行為法)の場合には,それらを区別することなく,「故意又は過失」があれば,被害者に対して等しく損害賠償責任を課すことにしている。刑法と民法とで,このような区別が生じていることについては,以下のような合理的な理由がある。

第1に,民法(不法行為法)の特色である「被害者の救済」という観点からは,加害者が「わざと」注意義務に違反したとしても,「うっかりと」注意義務に違反したとしても,注意義務に違反しているのであれば,被害者は,損害の賠償をしてほしいと望むのであって,両者を区別する実益はない。民法が帰責性の基準として,故意と過失とを区別しないことには,目的適合性がある。

第2に,訴訟手続においては,原告は,少なくとも,加害者の行為に「帰責性」があることを証明しなければならない。その際,刑事事件の場合には,原告である検察官が国家権力を背景とした強力な捜査力を発揮して,被疑者の「故意」の立証に挑むことが可能である。これに反して,民事事件の場合には,そのような捜査力を持たない原告である被害者が,被告である加害者の内心の意思である「故意」を立証することはほとんど不可能である。もしも,民事事件において,原告が被告の「故意」を立証しなければならないとするならば,被害者の救済という目標は,「絵に描いた餅」にすぎなくなってしまうであろう。これに対して,「過失」の立証は,内心の意思の問題ではなく,「注意義務」に違反したかどうかだけが問題となるため,その立証は困難とはいえ,私人である原告であっても実現可能である。帰責性について,刑法が「故意」を要求するのに対して,民法が,「故意又は過失」でよいとしているのは,このような立証上の問題が考慮されているのである。

第3に,後に詳しく検討するが,民法(不法行為)の場合には,社会費用は,加害者側に要求される注意費用と,被害者側に生じる期待損害との総和と考えることができる。そして,この社会的費用を最小化するに際して,故意と過失とを区別する必要はない。これに反して,刑法の場合には,社会費用は民法の場合の費用に加えて,国家による犯罪の捜査費用,刑務所の維持・運営費用,刑の執行費用など,膨大な費用が生じる。したがって,故意行為だけでなく,過失行為を全て罰することになれば,捜査費用等を含めて,社会費用は莫大なものとなり,国家予算を圧迫することになろう。そこで,上記の2つの理由と相まって,刑法では,原則として,悪質とされる故意犯だけを罰することにしているのである。

このような違いはあるものの,刑法も民法(不法行為法)も,社会的に好ましくない結果(刑法の場合には犯罪,民法の場合には損害の発生)を回避するために,全ての人に対して,遵守すべき「注意義務」を措定し,それを守るようなインセンティブを用意している点では共通している。そして,刑法においても,また,民法においても,「過失」は,多くの学説によって,概ね以下のように,共通なものとして定義されている。

過失とは,自らの行為から一定の好ましくない結果が発生することが認識できるにもかかわらず,不注意で,予見可能な結果を回避する注意義務に違反することである。

具体的に言えば,刑法の場合には,過失とは,犯罪(全てリストアップされている)を犯さないようにする注意義務に違反することである。民法の場合には,不法行為を全てリストアップするという方法をとると,必然的に漏れ落ちるものが生じ,被害者救済に支障が出ることになるため,そのような方法はとらず,社会的に有用な行為はすべて認めつつも,その行為によって他人に生じる損害を最小限に抑える義務として,合理的な注意義務を措定し,その注意義務に違反することが過失であるとされている(この方法論を裏づけている原理は,「必要かつ損害最少の原則」といい,民法211条1項がその原理を明らかにしている。この点は,後に詳しく論じる)。

刑法においても,また,民法(不法行為法)においても,まず,人の行動基準としての注意義務が措定されている点が重要である。そして,次に,この注意義務の違反について,「意識的に(わざと)違反すること」が「故意」とされ,この注意義務に「無意識に(うっかりと)違反すること」が「過失」とされるのであり,客観的に見れば,故意も過失も,ともに,「注意義務違反」という点で共通しており,連続した概念であることを見逃してはならない。

このように,刑法と民法(不法行為法)とは,故意と過失とを区別するか否かで違いが生じてはいるが,刑法も民法(不法行為法)も,結局は,人の行為を帰責性の基準によって2つに区分し,帰責性のある行為(刑法の場合は原則として故意の行為,民法の場合には,故意又は過失のある行為)には制裁(刑法の場合には刑罰,民法の場合には,損害賠償責任)を課すことを宣言し,反対に,帰責性のない行為には制裁を加えないと宣言することを通じて,好ましくない結果を回避するように人の行為を導こうとする点で,同じ側面を有しているといえる。

好ましくない結果を回避するために,刑法と民法とが用意しているこれのようなインセンティブは,これを裏から見ると,刑法においては,すべての人は,犯罪がどのようなものかを知って,そのような犯罪を犯さないように注意義務を尽くしておれば,刑罰を科されることはないということを意味する。また,民法(不法行為法)においては,ある行為によって生じうる損害を予見し,その損害を最小限に抑えるような合理的な注意義務を尽くしておれば,たとえその行為によって他人に損害が生じたとしても,損害を賠償する責任を課せられることがないということを意味する。

損害予防のインセンティブを考慮した刑法と民法(不法行為法)のルールに導かれて,合理的な人間は,刑罰を科されるよりは犯罪を犯さないように注意義務を守ろうとし,損害を賠償するよりは,それを回避するための注意義務を尽くすように行動することになり,結果的に,両制度が相まって,社会的に好ましくない結果が最小限に抑えられ,社会的に好ましい結果が得られると考えられているのである。

そこで,刑法と民法とを総合的に考察する場合には,故意と過失とを統合する概念として,帰責性(故意又は過失)という概念を用いて,問題を考察することができることになる。

なお,このような損害予防のインセンティブよりも,生じた損害について被害者を救済することの方が重要であると判断される場合には,上記のような過失責任主義に立脚した制度ではなく,無過失責任主義が採用されることになる。ただし,この無過失責任主義によって被害者救済を実現するためには,その実効性を確保するために,必ず,保険制度を併置しなければならない。また,無過失責任の場合には,当事者に損害予防のインセンティブが働かなくなるので,必然的にモラルハザードという副作用が発生することになる。したがって,無過失責任主義を採用するに際しては,保険制度とともに,モラルハザードを防止する制度設計が必要となる。

民法(不法行為法)の場合には,注意義務の程度,すなわち,行為者が果たすべき合理的な注意の量(x)は,その注意の量に応じた「注意費用」(Bx)とそのような注意を払ってもなお生じる可能性のある損害の額,すなわち,「期待損害」(p(x)L)との合計額,すなわち,社会費用(SC)を最小とするような注意の量(x*)として決定される[クーター,ユーレン・法と経済学(1997)352-358頁]。

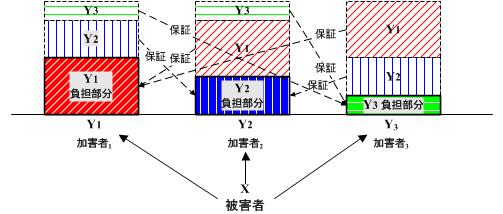

下の図においては,以下の3つの線が重要な役割を果たしている。

この社会費用曲線が最小となる点,すなわち,限界注意費用と限界期待損害との和がゼロとなる点(B(x)'+ p(x)'L = 0)を求めると,その場合のxの値が,注意義務の量として決定される。下の図では,このxの量が縦の直線で表されている。

|

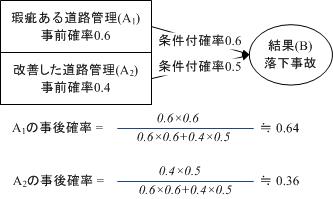

| *図1 法の経済分析からみた「ハンドの定式」の誤り ハンドの定式:注意費用 <期待損害 のとき,過失となる 法の経済分析:限界費用 < 限界期待損害 のとき,過失となる |

社会的費用を最小にする注意の量は,以下に述べるように,「ハンドの定式」(United States v. Carroll Towing Co. 159 F. 2d 169(2d Cir. 1947)([藤倉他・英米法判例百選(1996)170-171頁])参照)において決定的に重要とされる「注意費用と期待損害費用とが一致する点」,すなわち,注意費用直線と期待損害曲線との交点とは,全く異なる点であることに注意する必要がある。

「ハンドの定式」においては,注意費用と期待損害とが等しくなる点,すなわち,B(x) = p(x)Lを満たす注意の量であるxの値が過失と無過失とを分ける点とされている(ハンド判事自身が,「過失を決める方程式をB = PDとする。Bは危険を避けるのに必要な注意,Lは被害の大きさ, Pは被害の発生する蓋然性である」([藤倉他・英米法判例百選(1996)171頁])と述べている。そして,注意費用が期待損害を下回る場合,すなわち,B(x) < p(x)Lの場合に,行為者に過失があるとしている([藤倉他・英米法判例百選(1996)170頁])。

しかし,上の*図1でも明らかなように,過失と無過失とを分ける点は,注意費用と期待損害とが等しくなる点ではなく,限界注意費用と限界期待費用とが等しくなる点,すなわち,社会費用が最少となる点である。その点で,ハンドの公式は,費用と限界費用とを取り違えた基本的な誤りを犯しているといえよう(ハンドの方式に対しては,[クーター,ユーレン・法と経済学(1997)369-373頁]が,「法と経済学」の立場から,徹底的な批判と問題の解明を行っている)。

ここで問題としている社会的費用の最小化に関しては,民法は,権利と権利とが衝突する典型的な場面としての相隣関係において,「他人の権利を害する場合であっても,社会的に必要な行為は,その行為によって生じる損害〔社会費用〕を最少にする限度でのみ許容する」という基本的な立場をとっていることに注目すべきである。

民法のこのような基本的な考え方,すなわち,「必要かつ損害最少の原則」は,民法の物権法と不法行為法におけるもっとも原理的な考え方を表したものであり,その意味で,民法210条(袋地所有者の囲繞地通行権)に続く民法211条1項は,民法の中でも,最も「法の経済分析」に適合的な条文であるということができる。

第210条(〔袋地所有者の〕公道に至るための他の土地〔囲繞地〕の通行権1)

①他の土地に囲まれて公道に通じない土地〔袋地〕の所有者は,公道に至るため,その土地を囲んでいる他の土地〔囲繞地〕を通行することができる。

②池沼,河川,水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき,又は崖(がけ)があって土地と公道とに著しい高低差があるときも,前項と同様とする。

第211条〔〔袋地所有者の〕公道に至るための他の土地〔囲繞地〕の通行権2-通行権の行使方法〕

①前条の場合には,通行の場所及び方法は,同条の規定による通行権を有する者のために必要であり,かつ,他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

もともと,民法211条1項は,民法理由書によれば,「本条は,既成法典(旧民法)財産編第219条を改正したるものなり」とされている。

旧民法財産編 第219条

①袋地の利用又は其住居人の需用の為め,定期又は不断に車両を用ゆることを要するときは,通路の幅は其用に相応することを要す。

②通行の必要又は其方法及び条件に付き,当事者の議協はざるときは,裁判所は成る可く袋地の需用及び通行の便利と承役地の損害とを斟酌することを要す

これは,他人の土地に囲まれて公道へのアクセスができない土地(袋地)が出来上がった場合に,その土地の利益のために囲まれた土地(囲繞地)を通行する権利を与えるかどうかを判断するに際して,袋地の側の権利である「需要および便利」と,通行によって権利を侵害される承役地の権利者の「損害」とを天秤に掛けて,権利を認めるかどうかを判断するという,まさに,法が裁判官に対して,「費用・便益分析」を行った上で,判断を下すことを求めたものといえよう。

これに対して,現行民法の立法者は,裁判官に「費用・便益分析」によって自由に決定できるという余りに大きな裁量を与えることを危惧し,以下のように述べて,もう少し具体的なルールを示すことにしたのである(法と経済学の視点からは,旧民法財産編219条2項と現行民法211条2項とは,同じアプローチの手段と結果の関係にあるということができよう)。

民法211条1項の立法理由

〔旧民法219条1項の規定は〕,詳細の適用に渉り,却て,大体を失するの嫌あるを以て,本案は〔以下のように〕,之を改めて単に其原則を示すこととせり。

すなわち,「通行の場所及び方法は,同条の規定による通行権を有する者のために必要であり,かつ,他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。」

この原理は,ローマ法の原理にはなく,ドイツの学者によって洗練されてきたトポイ・カタログの1つであることが,ペレルマンによって指摘されている。ペレルマン[ペレルマン・法律家の論理(1986)168頁]は,Geruhard Struck, "Topische Jurisprudenz"を引用して,「ゲルハルト・シュトルック教授は,現代ドイツの立法と判例において法的トポス〔法的議論を基礎づける論拠〕が果たしている役割を明らかにするとともに,そのことを通じて,法において用いられる特殊なトポスの見事なカタログ〔64のトポイ・カタログ〕をつくり上げている」と述べている。

民法211条1項で採用された「必要かつ損害最少の原則」は,ゲルハルト・シュトルック教授が作成したトポイ・カタログの第43番目と第44番目のトポスを組み合わせたものとなっている。

(43)「最も被害の少ない方法を用いる義務がある」。

(44)「必要なことは許される」。

このように見てくると,わが国の民法の規定において「必要かつ損害最少の原則」が民法211条1項に規定されるプロセスは,ボワソナードによる「費用・便益分析」の方法論の提示に始まり,それをドイツの法格言(トポイ・カタログ)を利用して,ルール化したものであるということができる。そして,現在においては,法の経済分析は,それを数値化して示すことができるところまで発展してきたということができよう。

もっとも,法の経済分析は,これまでのところ,理念的なモデルを示すにとどまっており,現在の段階においては,具体的で複雑な法律問題や現実の紛争を解決するほどに精緻な分析道具にはなっていない。しかし,モデルに従った定量的な分析が可能となったことは,大きな意味を有する。なぜなら,判例の集積を参考にして,より複雑なモデルを構築し,それに従った定量分析が行えるようになれば,将来的には,客観的な基準に基づくより妥当なルールの構築が可能になるからである。

刑法においても,社会の費用が最小化するという目的を実現するために,全ての人が守るべき注意義務の基準が決定される。ただし,民法の場合には,社会の費用は,加害者の注意費用と被害者に生じるおそれのある期待損害費用のみを考慮することで足りた。しかし,刑法の場合には,社会の費用は,これだけではなく,犯罪を防止するための費用(捜査費用,刑務所の費用など),すなわち,公益の費用を追加して考慮する必要がある。

もっとも,犯罪を防止するための費用,すなわち,公益の費用を追加しても,社会的費用曲線は,上に平行移動するだけで,傾きは変化しない。そのため,行為者が行うべき「合理的な注意の量」自体は変化しない。このため,不法行為において分析された注意義務の基準は,刑法においても,そのまま利用することができることになる。

不法行為法と異なり,刑法の場合に,社会的費用の増加を見込まなければならないことは,上記のように,過失の判断基準自体には影響を及ぼさない。ただし,その効果の点で,違いが生じる。過失犯を全て罰することにすると,捜査費用,刑務所の維持費用が膨大なものとなるため,民法では,すべて,救済の対象となる過失が,刑法においては,特別の場合しか処罰されないという結果を生じさせているのである。

不法行為における過失と刑法における過失の基準は「合理的な注意義務に違反すること」という点で同一であることが明らかになった。もっとも,過失行為について,どのような制裁を加えるかという点においては,原則として故意犯だけを罰する刑法と,故意と過失とを区別せず,被害者に救済を与える不法行為法とでは,大きな差が生じることも明らかとなった。このように,注意義務の基準は同じでも,刑法と不法行為法とでは,結果において違いが生じる点が少なくない。

刑法が人権を害する側面を強く持つため,罪刑法定主義を採用し,構成要件に該当する行為だけを処罰の対象としていること,すなわち,犯罪の成立要件において類型論を採用している点は,被害者の救済のために,一般不法行為法(民法709条)によって,類型論を克服している民法との相違を際立たせている。この点については,後に詳しく論じることにして,社会的に好ましくない行為を減少させるという点で共通の目標を掲げつつも,不法行為法と刑法とで,違いが生じるその他の点について,概観しておくことにしよう。

先に述べたように,刑法も民法における不法行為法も,社会的に好ましくない結果を回避するための制度である点では,共通している。両者の違いは,第1に,社会的に好ましくない結果を回避する手段の違いとして現れる。

刑法の場合には,公益の観点から,加害者だけに狙いを定めて,加害者を不利な立場に置く刑罰を科すという手段を採用する。これに対して,民法(不法行為法)の場合には,被害者と加害者の双方のリスク配分に狙いを定めて,被害者から利益を奪い,加害者の利益を回復させる責任を負わせるという手段を採用している。

この手段の差が,刑法と民法との間に,大きな隔たりを生じさせる。その差は,被害者がいない場合(被害者のない犯罪),および,被害が現実に生じていない場合(未遂)に明らかとなる。

不法行為の場合には,損害賠償を請求できるのは原則として被害者に限定される。しかし,刑法の場合には,被害者が存在しないのにもかかわらず,刑罰が科されることがある。例えば,賭博行為,売春行為,麻薬販売の場合には,お互いの利益のために自発的に取引を行うのであって,厳密な意味での被害者は存在しない。しかし,その行為を行った者,仲介した者等に対して刑罰が科せられる。このように,民法が被害者の救済に重点を置き,被害者のない場合には損害賠償責任を課す必要がないのに対して,刑法の場合には,公益が害される場合には,被害者がいるかいないかにかかわらず,加害者に刑罰が科せられることになる。

刑法の場合には,その主たる目的が犯罪を防止することにあるので,未だ結果が生じていない場合,すなわち,未遂の場合であっても,犯罪を犯そうとしている者に対して刑罰を科すことができる。これに対して,民法(不法行為)の場合には,その主たる目的が被害者の救済にあるため,損害が生じない場合には,損害賠償責任は問題とならない。

もっとも,民法の場合でも,占有権侵害のおそれがある場合(民法199条,201条2項),所有権侵害のおそれがある場合(民法216条,234条2項)には,損害の未然の防止策として,差止請求が認められており,この場合には,刑法にいう未遂を罰するのと同様の効果が生じることになる。

占有権,所有権の場合とは異なり,一般不法行為法には,このような損害の未然防止の明文の規定は存在しない。しかし,いったん損害が生じてしまうとその回復が困難となることが予見できる場合には,占有権と所有権に限らず,その他の権利侵害のおそれを理由に差止請求権を認めるべきであると思われる。

特別法に眼を転じると,不法行為法の特別法である不正競争防止法が,事業者の営業権の侵害のおそれを理由に差止請求を認めており(不正競争防止法3条),また,消費者契約法が,事業者の不当な勧誘行為や不当な契約条項の使用によって,消費者の財産上の侵害のおそれがある場合に,適格消費者団体に差止請求権を認めている(消費者契約法12条以下)。このことから,民法の不法行為法においても,結果が生じてからの被害者救済だけでなく,被害を未然に防止する権利を付与すべきではないかとの議論が生じている。

不法行為法において差止請求権を認めるかどうかの問題は,未遂を罰するのと同じことになるため,刑法の場合に未遂を罰することが適切かどうかと同様の考慮,すなわち,被害者救済の側面だけでなく,加害行為のおそれが,公共の福祉(民法1条1項)から考えて,反社会性を有する場合(被害の大きなに比較するとその行為を認めることが社会的に容認されないなど)にあたるかどうかを踏まえた上で,結論が導かれるべきであろう。

刑罰は,基本的な人権に対する侵害的な側面が強い。したがって,真犯人を有罪にすることができないという過誤よりも,無実の人を有罪にする過誤の方を防止することが優先されるべきである。しがたって,国家権力の後ろ盾を使って証拠を収集できる検察には,有罪とするために重い立証責任が課せられることになる。そして,裁判官が犯罪を認定するためには,事実が合理的な疑いを超えない程度(例えば,90%以上の証明度)の証明が必要とされる。

これに対して,損害賠償は,被害者を救済するためのものであり,加害者に過分の金銭的負担を課すという過誤よりも,被害者が十分な賠償を受けられないという過誤の方を防止することが優先されるべきである。したがって,損害賠償責任を認めるための要件の立証責任は,証明の難易等を考慮して,原告だけでなく,一部は被告に立証責任が課せられることがあるし,証明の程度も,刑事よりも低くても良い(例えば,80%以上の証明度でよい)とされている。

|

(学生からの質問3)刑法では,構成要件該当性,違法性,責任(故意・責任能力),因果関係の全てが刑罰の適用に必要とされます。民法でも,民法709条,713条,720条によれば,権利・法益侵害,違法性,責任(故意又は過失,責任能力),因果関係の4項目が要件として必要のようにも見えます。しかし,民法の学説の中には,損害と因果関係の他には,権利侵害も違法性も要件ではなく,「過失(責任)」だけが要件だという責任(過失)一元説も存在します。 (アドバイス3)刑法では,人権の保護が重要であり,罪刑法定主義を実現するためには,「構成要件該当性」の要件をはずすわけにはいきません。しかし,民法の場合には,「構成要件」に相当する「権利侵害」という要件に固執すると,被害者救済という目的が実現できなくなります。民法の現代語化の際に,「権利侵害」という要件が緩和され,「権利又は法律上保護された利益の侵害」と改正されたことは,このことを示しています。 |

わが国の民法をどのように体系的に記述するかについては,さまざまな説が存在するが,わが国の民法の特色が,「一般不法行為」という条文(民法709条)を有していることにある点については,異論がない。これは,歴史の産物であり,多分,民法の中でも,最も進化した形態に属する(不法行為に関するローマ法,英米法,ドイツ法,フランス法の概括的な比較に関しては,[四宮・不法行為(1985)274頁]参照)。

不法行為法は,他の民法の領域と同様に,ローマ法にその起源を持つが,ローマ法は,窃盗,強盗,人格侵害,強迫等の個別の不法行為法に対する法を有していたが,決して,一般不法行為という概念を持つことはなかった([原田・民法典の史的素描(1954)337-338頁])。ローマ法の系統を受け継ぐ英米法においても,不法行為は,複数形のtortsと用語で表現されてきた。不法行為をあらわすものとして,単数形のtortという用語が使われるようになったのは,最近のことに過ぎない。また,ドイツ民法は,このローマ法の伝統に則って,以下のように,個別的な「権利(Recht)」が違法に(widerrechtlich)侵害されることを不法行為の要件としている。

ドイツ民法823条1項

①故意又は過失によって他人の生命,身体,健康,自由,所有権,その他の権利を違法に侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する義務を負う。

§823 BGB

(1) Wer vorsätzlich oder fahllässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

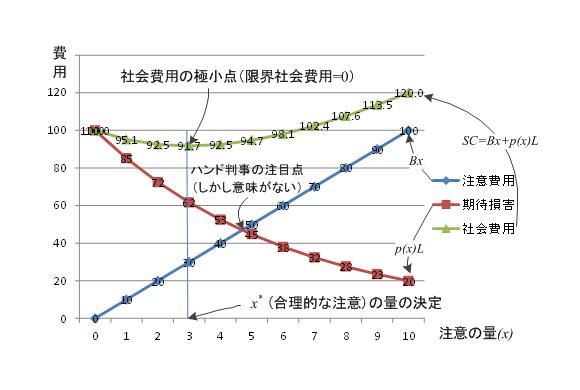

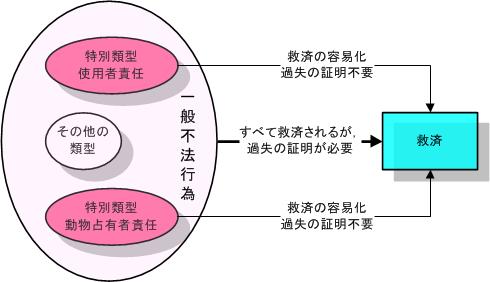

ローマ法のように個別的な不法行為類型しか持たない不法行為法においては,被害者救済は壁に突き当たる。なぜなら,時代の変化とともに,個別的な既存の不法行為類型では対応できない新しいタイプの被害が不可避的に発生するからである。既存の類型では,そのような被害の救済は不可能であるし,仮に速やかな法改正が行われたとしても,救済されない被害者がどうしても発生する。

|

| *図2 個別類型しか有しない不法行為法の弊害 |

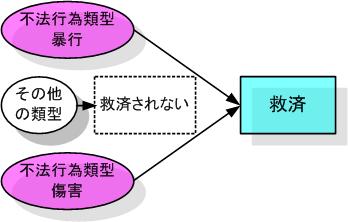

この点,フランス民法やこれにならって一般不法行為規定を持つわが国の民法の場合には,新しいタイプの不法行為が発生した場合でも,被害者の救済が可能となる。わが国の歴史を見ても,公害事件,製造物責任事件,悪徳商法事件,金融商品による被害事件など,新しい被害が生じた場合には,常に一般不法行為法である民法709条によって被害救済の突破口が切り開かれ,被害者救済が実現されている。

|

| *図3 個別的不法行為を超える一般不法行為法の利点 |

ところで,個別的な権利の侵害を要件としない一般不法行為という概念は,17世紀のグロチウス(Grotius)をはじめとする自然法学者の努力によって形成されたものであり([原田・民法典の史的素描(1954)374-376頁]),自然法学者であるドマ(Domat)の影響を受けた19世紀初めのフランス民法がはじめてこれを採用し,わが国もこれにならったという経緯がある。

フランス民法典 第1382条

フォート(故意又は過失)によって,他人に損害を生じさせた者は,その行為がいかなるものであれ,その損害を賠償する責任を負う。

Art. 1382

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

それでは,なぜ,ローマ法やこの系譜を引く英米法やドイツ法における不法行為法においては,一般不法行為法ではなく,個別的な不法行為類型による救済方法を採用してきたのであろうか。

まず,ローマ法では,不法行為法の目的が,被害者救済よりも,むしろ,加害者に対する処罰に重点が置かれていたことが原因となっているように思われる。[原田・民法典の史的素描(1954)338頁]は,この点を以下のように鋭く分析している。

ローマ法の不法行為の訴権の目的とするところは,罰金(poena)の追求にあって,賠償の請求にあるのではない。仮令被害者に支払はる可き罰金が,経済的に見て,多分に損害賠償の作用を果すことがあっても,これは単なる第二次的な結果であって,被害者の要求するものは,加害者処罰の意味を主とする罰金の取得である。

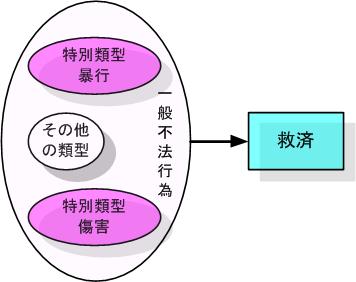

被害者救済に徹する場合には,一般不法行為法を設けることが最良の選択である。しかし,ローマの不法行為法は,刑法に近い性質をもっていた。そして,不法行為法に罰金や刑事罰が混在する法制の下では,一般不法行為法を設けることは,人権擁護の観点から問題が生じる。なぜなら,一般的不法行為という観念は,「不法行為」をある種あいまいなまま拡大して,「不法行為」という一種の「犯罪」を設けることにつながる恐れがあるからである。不法行為の類型化という考えは,そのような脅威に対する防壁として働く。刑法が犯罪の成立について,犯罪の類型に従った構成要件を今なお堅持していることには,それなりの理由が存在している。

|

| *図4 犯罪の処罰を目的とする場合の類型論の意義 |

同じく,ローマ法を継受したドイツ法も,具体的な権利を重視し,具体的に権利を違法に侵害した場合にのみ,損害賠償を認めることにしたのである。

このように,世界的に見ると,不法行為法のタイプは,ローマ法,ドイツ法,英米法流の具体的な権利を重視するタイプ(第1類型)と,フランス民法典に代表される権利侵害を要件とせず,故意又は過失という責任性だけを要求するタイプ(第2類型)に2分されている。

わが国の不法行為法は,権利侵害を挙げる点で第1類型に近いように見えるかもしれないが,ドイツ民法とは異なり,具体的な権利を挙げておらず,しかも,2004年の改正を通じて,権利侵害とともに法益侵害をプラスしたことで,権利侵害の要件は極端にまで薄められており,損害の発生と因果関係と責任(故意又は過失)のみを要求する第2類型に属することが明らかとなっている(この点を徹底的に分析したものとして,[平井・損害賠償法の理論(1971)354頁以下]参照)。

いずれにせよ,一般不法行為法が正しく機能するためには,不法行為法の目的が,加害者の処罰から切り離された被害者の救済に純化されることが必要であり,しかも,ローマ法以来の類型論を重視する第1類型から,全ての不法行為を救済するために類型論を脱する第2類型へと移行するには,長い歴史が必要だったのである。

さて,これからは,わが国の不法行為法の焦点を当てて,その特色を明確にしておくことにしよう。わが国の不法行為法の特色は,英米法やドイツ法とは異なり,フランス民法典の特色である一般不法行為規定を有していることである。しかも,それと同時に,類型化された不法行為(特別不法行為と呼ばれる)もまた規定されている。それでは,すべての種類の不法行為から被害者を救済できる一般不法行為法を有するにもかかわらず,類型的な特別不法行為法をも有している意味はどこにあるのだろうか。

特別不法行為の要件を充たさない場合であっても,一般不法行為の要件を満たせば被害者の救済は可能である。そうであるとすれば,特別不法行為の類型をわざわざ規定するのは,一般不法行為の要件をより厳格にする必要があるか,または,一般不法行為の要件を緩和する必要があるためである。そのような観点から,民法の特別不法行為を見てみると,そのほとんどが,被害者救済のために,証明が困難な加害者の過失,または,因果関係の一部の立証責任を加害者に転換させるなどの方法で(民法714条~民法718条),一般不法行為の要件を変更しようとするものであることがわかる。

例えば,使用者の責任を追及する場合,民法709条によって責任を追及することも可能であるが,その場合には,被害者は,使用者の過失を直接証明しなければならない。これに対して,民法715条を援用して責任を追及する場合には,被害者は,使用者の過失を証明する必要はない。被害者が,被用者が事業の執行に際して被害者に損害を与えたことを証明しさえすれば,使用者の方で,「被用者の選任および被用者の業務の監督について相当の注意をした」ということを証明しない限り責任を免れることはできない。

同様にして,たとえば,他人の飼い犬に咬まれて怪我をしたので,その飼い主の民事責任を追及しようとする場合,もちろん一般不法行為を規定する民法709条で責任追及が可能である。しかし,その場合には,加害者である飼い主の過失を被害者が証明しなければならない。これに対して,被害者が,民法718条の動物占有者責任を援用して犬の飼主の責任を追及する場合には,被害者は,犬の飼主の過失を証明する必要がない。むしろ,犬の飼主の方で,「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその保管をなした」ということを証明しない限り責任を免れることはできないのである。

|

| *図5 一般不法行為の存在にもかかわらず,特別不法行為類型が存在する意義 |

このように考えると,一般不法行為を有するわが国の民法において,特別不法行為類型を維持する意義は,一般の不法行為責任の場合よりも,不法行為の成立要件について,一部の要件の証明責任を軽減する等,一般不法行為よりも被害者救済を容易にするための特別の措置を講じている場合に顕著にあらわれることになる。

わが国の民法の特色は,先に述べたように,不法行為からの救済として,ドイツ民法のように,列挙された権利の侵害ではなくても,法律上保護に値する利益であれば救済できるという,フランス民法に近い制度を採用している点にある。もっとも,フランス民法典1382条の不法行為の要件は,はさらに徹底しており,権利侵害も違法性も全く必要なく,①損害の発生と②損害と行為との因果関係と③行為者のフォート(故意又は過失)のみが必要であるに過ぎない(責任一元説)。わが国の学説も,このフランス民法同様に,一元説に向かっているように思われる。

一元説へと向かう最初のステップは,具体的な権利侵害の要件を脱して,抽象的な違法性の要件へとする転換である。民法709条は,確かに,権利侵害を要件であるかのように規定している。しかし,この規定は,2004年の現代語化を経て,権利侵害または法律上保護された利益へと概念が薄められ,抽象的な違法性へと接近している。しかも,民法720条は,正当防衛,緊急避難という,学説上,違法性阻却事由,または,責任阻却事由と言われている要件によって,たとえ,権利侵害があっても,民法720条の阻却事由がある場合には,不法行為は成立しないと規定している。そうだとすると,それ自体が充足されても効果が生じないものは要件ではないという,要件の定義からして,権利侵害は,論理的にも,不法行為の要件ではないことになる。

権利侵害がなくても,違法性があれば,不法行為は成立するというのが,わが国の判例の流れでもある。すなわち,浪曲レコードが著作権と認められない場合には不法行為も成立しないとした雲右衛門事件判決(大判大正3・7・4刑録20輯1360頁)は,具体的な権利でなくても,法律上保護に値する利益が侵害された場合,すなさち,違法性があれば,不法行為が成立する大学湯判決(大判大正14・11・28民集4巻670頁)によって変更されたのであって,権利侵害は,不法行為の成立要件ではなく,責任を法律上推定する前提であると位置づけるのが論理的である。

一元説へと向かう第2のステップは,過失の客観化,すなわち,主観的な心理状態としての過失から,客観的な注意義務違反としての過失という概念の変更を経て,違法性と故意又は過失(責任性)とが接近し,最終的には,民法の条文に明文の規定がない「違法性」が客観化された責任性(故意又は過失)に吸収される過程である。

違法性を客観的な義務違反,過失を行為者の精神的な緊張を欠く状態,すなわち,主観的な心理状態と考えていた以前の通説においては,客観的な違法性と主観的な責任性(故意又は過失)とを区別するメリットが存在した(現在においても,名誉毀損の要件を考える上で,違法性(摘示した事実が真実であるかどうか)と責任性(真実であると信じるについて相当な理由があるかどうか)とを区別する便宜があるとされている)。しかし,通説が,過失を客観的な注意義務を措定した上で,その注意義務に違反することであると考えるようになり,大阪アルカリ事件(大判大5・12・22民録22輯2474頁)等を通じて,判例もそれを受け入れるようになると,違法性も,注意義務違反としての過失も,いずれも,客観的なものとなり,2つの概念を維持する実質的な必要性がなくなってしまう。

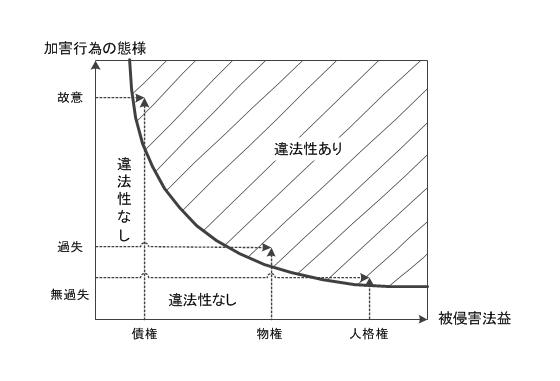

しかも,違法性の判断基準として通説が採用していた「相関関係理論」[我妻・事務管理・不当利得・不法行為(1937)125頁]は,一方で,侵害法益の重大性(債権か,物権か,人格権か)という客観的基準と,他方で,行為の悪質性(軽微な違反か,重大で悪質な違反か)という主観的な基準を総合的に考慮して,違法性があるかどうかを決定していた。例えば,被侵害利益が債権侵害に過ぎない時は,過失があるのでは足りず,故意がある場合に初めて違法性があると判断され,物権や人格権侵害の場合には,過失でも違法性があるとされている。このように,特に,債権侵害の場合には,違法性の判断自体に「故意又は過失」の要素がすでに取り込まれているのである。

|

| *図6 違法性の判断基準としての相関関係説における責任性の考慮 |

このように,もともと主観的な概念であった過失の判断が客観化された以上,主観と客観とを組み合わせて判断していた違法性の判断枠組みは,実は,責任の判断枠組みと同じであるということになる。そして,両者を違法性に吸収するか,それとも責任性(故意又は過失)に吸収するかという選択を迫られるとすれば,民法の条文において明文で規定されている責任性に吸収するのが妥当だということになる。なぜなら,民法の条文には,違法性という用語が用いられていないのに対して,責任性については,民法709条が故意又は過失という用語を用いており,また,民法713条が責任能力を必要としている。さらに,従来,違法性阻却事由と責任阻却事由として分類されてきた民法720条の正当防衛と緊急避難も,両者ともに,責任阻却事由に統一するならば,違法性を責任性の中に吸収することが可能となるからである。これに対して,違法性一元説は,成り立ち得ない。なぜなら,責任能力の問題を違法性に吸収することは不可能だからである。

わが国の不法行為論は,具体的な「権利」を重視し,「権利侵害」を要件と考えた第1段階から,被害者の救済を重視して,権利侵害を「違法性」に置き換えた第2段階を経て,相関関係説による違法性の精緻な分析の結果,違法性に責任の要素が混在していることが判明すると同時に,過失を注意義務違反として客観化する動きとが相まって,不法行為の要件を,①損害,②因果関係,③責任性(故意又は過失,および,責任能力)の3要件とし,「権利侵害と違法性」を,すべて責任性(故意又は過失)に一元化する過程へと推移してきたと総括することができる。

このプロセスは,もともと,フランス民法の強い影響を受けて,具体的な権利にこだわらず,被害の救済を旨とする「一般不法行為法」を有するものとして成立したわが国の不法行為法の性格にも合致する。すなわち,わが国の不法行為法の展開過程は,過失概念の客観化を通じて,「権利侵害と違法性」が責任性へと一元化され,最終的には,不法行為の要件を①損害,②因果関係,③責任性の3つへと収束させ,世界の不法行為法の2大潮流の内の第2類型(フランス民法典1382条が原型)という元の姿へ戻る歴史として再構成することができよう。

権利侵害,違法性,責任性を責任性に一元化することによって,民法709条の不法行為の要件は,(1)客観性を重視する因果関係(合理的な人間が予見可能な損害のみを責任の対象とする),および,(2)主観性を重視する「故意又は過失」(行為者または行為者と同レベルの人が予見可能な損害を回避する注意義務を,意識的に,もしくは,無意識的に怠ること)という2つの要素にまとめることができた。

発生した損害を誰が負担するかという問題において,帰責の要素として,客観的に判断することができる因果関係,および,主観的な要素を考慮して判断すべき「故意又は過失」とは,被害者に生じた損害を加害者に負担すべきかどうかを決定する重要な要素であることは疑いがない。確かに,従来は,「故意又は過失」の他に,権利侵害,違法性という客観的な判断がさらに必要とされていた。しかし,以上の考察を通じて,(1)客観的要素は,行為と損害との間の相当因果関係,すなわち,合理的な人間の予見可能性を考慮した因果関係の問題に吸収されることになった。そして,(2)主観的要素は,注意義務違反における加害者もしくは同じようなグループの人間の予見可能性の問題に吸収されることになった。

結果として,被害者に生じた損害は,加害者の過失,および,いわゆる被害者の過失を考慮して,(1)被害者が負担すべき部分(過失相殺部分における自らの過失部分,自然力の競合部分),および,(2)加害者が負担すべき部分(加害者固有の責任部分,他の加害者の責任を担保する部分(最終的には求償によって責任が分割される))とに明確に分離され,それぞれがその部分について責任を負担することになるのである。

| 原因の種類 | 原因の例 | 効果(条文) | 損害の分担 |

|---|---|---|---|

| 加害者の行為 | 加害者本人の過失行為 | 単独責任(民法709条) | 加害者が損害賠償責任を負担 |

| 共同不法行為者の過失行為 | 連帯責任(民法719条) | ||

| 被害者の行為 | 自損行為,被害者の過失 | 過失相殺(民法722条2項) | 被害者が損害を自己負担 |

| 自然力 | 地震,落雷,台風等の自然災害 | 不可抗力免責(民法419条反対解釈) |

では,因果関係は,どのように方法でその成否とその範囲が決定されるのであろうか。それが,次に述べる因果関係の定量分析の問題である。

|

(学生からの質問4)因果関係の認定に際しては,ある行為から通常生じる損害か,そうでなくても,予見できる損害かどうかが決め手となります。また,過失についても,予見できる損害について,その回避義務を尽くさなかったことが過失であるとされていいます。このように,予見可能性の有無が,因果関係の問題でも,また,責任性(過失)の問題でも,重要なポイントとなっています。それでは,因果関係における予見可能性と,過失における予見可能性とは同じなのでしょうか,同じだとすると,因果関係と過失とで屋上屋を重ねることになって無意味ですし,もしも,同じ予見可能性でも,その内容が違うとしたら,両者はどのような関係に立っているのでしょうか。 (アドバイス4)因果関係論は,ドイツの因果関係論が世界をリードしてきました(G. Marty et Raynaud, "Droit Civil: Les obligations", 2eéd. vol. 1(1988) nos 517, 549, 591)。 |

因果関係は,従来の通説によれば,第1に,ある事象Aと他の事象Bとの間に,「あれなければこれなし」のテストによって,AがなければBは生じないという関係があることによって確認される事実的因果関係があることを前提とする。その事実的因果関係が認められる関係について,第2に,AがBの存在を生じさせる確率を相当程度高める場合に,相当因果関係があるとされる。この2つのテストを通過した場合にのみ,AとBとの間に法律的な因果関係があるとされるのである。

このことは,条文の上では,民法416条によって表現されているというのが,従来の通説の考え方である。

第416条(損害賠償の範囲)

①債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

②特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。

民法416条1項は,行為Aがあれば,高い確率で損害Bが生じることが定型的事象となっている場合を,行為Aによって通常生ずべき損害Bの関係をそのまま表現しているのであり,相当因果関係の定義そのものであり,その進化系としての「部分的因果関係の理論」への橋渡しをするものとなっている。

確かに,平井説[平井・損害賠償法の理論(1971)11-14頁,429頁以下]以降,最近の学説は,相当因果関係の概念を排斥する傾向にある([前田達明・不法行為法(1980)],[潮見・民事過失(1995)],[澤井・事務管理・不当利得・不法行為(1996)],[水野・因果関係概念(2000)],[[藤岡・損害賠償法の構造(2002)],[吉村・不法行為法(2005)],[窪田・不法行為法(2007)],[平野・不法行為法(2009)]など)。

しかし,平井説も,相当因果関係が,「確率的関係」を基礎とし,相当因果関係における予見可能性は,「最も洞察力のある人間」の問題であることを認めている([平井・損害賠償法の理論(1971)49頁])。そうだとすれば,確率論と合理的人間の予見可能性を前提とする相当因果関係説を排斥するのではなく,むしろ,確率論の定理であるベイズの定理を応用して,相当因果関係をさらに緻密に発展させた「部分的因果関係の理論」へと進むべきであったのである。

平井説は,後に述べるように,「あるか,ないか」の判断しかできない事実的因果関係の理論を前提にして「損害賠償法の理論」を構築したために,複数原因の問題を処理することができず([平井・損害賠償法の理論(1971)433頁]),その理論体系は,基礎から崩壊するに至るのである(平井説は,工作物責任を自らの体系に取り込むことに失敗している[平井・不法行為(1992)60-69頁]。その原因は,平井説が,複数原因においても,事実的因果関係が原則として妥当するという誤りに陥ったためである)。

|

| *図7 事実的因果関係の理論は,複数原因について定量分析ができない |

民法416条2項は,Aがあれば,Bが生じる確率は必ずしも高くなく,定型的な事象とはなっていないが,当事者または合理的な人間(裁判官)によれば,AがBを生じさせる確率が相当程度あると認定できる場合に,行為Aと損害Bとの間に因果関係があるとしているのであり,これも,相当因果関係の定義に即している。最終的には,相当因果関係説も,民法416条も,確率論に基づいていることは明らかであり,両者は,後に詳しく述べるように,確率論において,現実問題への応用可能性が高い「ベイズの定理」をうまく活用することができる「部分的因果関係の理論」によって統合されることになる。

伝統的な因果関係論の立場に立つにせよ,平井説以降の相当因果関係に懐疑的な立場に立つにせよ,民法416条の意味については,契約の場合には,当事者による予見可能性を重視するが,不法行為の場合には,当事者ではなく,合理的な人間としての裁判官が,行為Aから損害Bが生じることを予見できる場合,すなわち,合理的な人間の判断によって,行為Aが,損害Bを生じさせる確率を相当程度に高めている場合に,法律上の因果関係があると規定していると解釈することができるのである。

このように考えると,法律的な因果関係とは,行為Aが損害Bの発生を確率的に相当程度高める関係にある場合であるということができるのであって,必ずしも,事実的因果関係と相当因果関係の2段階テストを行う必要はなくなる。確かに,2段階を経るテストは,第1段階(あれなければこれなし)が定性的,第2段階が定量的(AがBの発生の確率を相当程度高めたかどうか)という特色を持ち,法律家の志向パタンには適合的であるかもしれない。しかし,第1段階に誤りが生じると,第2段階の思考も無意味となるという危険性を有している。したがって,最初から,ベイズの定理の応用(ベイズ統計学の利用)が可能な場合には,わざわざ,事実的因果関係という第1段階を経る必要はないということになる。

|

| *図8 相当因果関係を進化させた部分的因果関係の理論(浜上説) |

過失の意味について,学説は,精神的な緊張を欠くという心理状態説から,ある行為をする場合に予見される損害を回避するための合理的な注意を怠るという,注意義務違反説へと移行してきた。すなわち,過失とは結果の予見を前提にした結果回避義務違反であるから,因果関係と同様,予見可能性という問題が生じている。

因果関係における予見可能性と過失における予見可能性の問題は,予見する主体が相違している点に存する。因果関係における予見可能性は,合理的な人間としての裁判官が事後的な観点から判断するものであるため,予見可能性が広く認められることになる。これに対して,過失における予見可能性は,行為者,または,行為者と同等の立場に立つ人が,事前の観点から,その行為の当時に予見可能であったかどうかを問題にするのであって,因果関係における予見可能性よりも,限定されることになる。

したがって,不法行為において損害賠償責任が発生するかどうかを決定づける要件の認定に関しては,条文の文言の順序とは逆に,第1に,損害が発生しているかどうか,第2に,行為者の行為が損害発生の確率を高めるという相当因果関係があるかどうか,第3に,行為者が損害を予見することができ,結果回避のための注意義務を尽くしたかどうかという順序で,要件が充足しているかどうかを検証することになる。

|

(学生からの質問5)因果関係の証明は合理的な疑いが生じない程度の証明が必要だとされています。しかし,因果関係を「合理的な疑いが生じない程度」というのは,どのようにして計算されるのでしょうか。 (アドバイス5)因果関係の証明については,ベイズの定理を使った確率計算が有用です。ベイズの定理については,私が29歳の時に,確率統計学の杉山博教授と恩師の浜上教授の指導の下で作成し,ジュリストに公表した論文[浜上=加賀山「血液型による証明方法に対する批判と提案」(1977)]を読んでいただくのが近道だと思います。 |

因果関係の立証については,ルーンバール事件における最高裁判決(最二判昭50・10・24民集29巻9号1417頁)によって明らかにされた「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性の証明」が,指導判例として,常に引用されている。

最二判昭50・10・24民集29巻9号1417頁

訴訟上の因果関係の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり,その判定は,通常人が疑を差し挾まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし,かつ,それで足りるものである。

実際の例とは異なるが,単純化した例で,因果関係の証明が確率論を利用して行うことができることを示すことにする。ここで利用する確率論は,ベイズの定理(Bayes' theorem)といわれる定理である。この定理は,イギリスの牧師トーマス・ベイズ(1702年(?) - 1761年)によって発見され,後に,ピエール=シモン・ラプラスによってその存在が広く認識されるようになった。

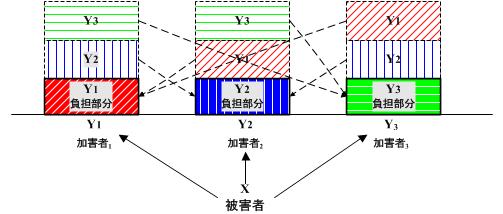

ベイズの定理は,確率論における重要定理の一つである。その内容は,ある現象 B のすべての可能な原因 A1,A2,…,An があるとき,そのうちの1つの原因の生起確率 (事前確率) Pr(Ai)(i=1,2,…,n) ,およびその原因のもとでBが生起する条件つき確率 Pr(B|Ai) から,逆に,結果である現象 B が起ったもとでの各原因 Ai が真である確率 (事後確率) Pr(Ai|B) を求めるものである。そこで使われている用語(事前確率,条件付確率,事後確率)の意味と,ベイズの定理の公式は,以下の通りである。

ベイズの定理の特色は,実験によって求めうる「原因から結果が生じる確率」すなわち,条件的確率を元にして,「結果から原因の確率」を「逆算」することによって,ある事象が結果の原因であるという因果関係の確率を求めることができる点にある。したがって,ベイズの定理の応用例は,きわめて多岐にわたっている。ベイズの定理を本格的に使う理論体系には,ベイズ統計学,ベイズ決定理論などの学問分野がある。

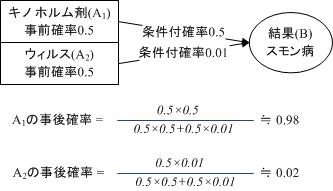

ベイズの定理の数式自体は難しそうに見えるが,実際に適用する場合には,計算は,比例配分に尽きるので非常に簡単である。そのことを,実例を単純化した例で示すことにする。ここで単純化して取り上げるのは,健康被害(下半身麻痺などの症状を伴う神経炎)の原因がキノホルム剤かウィルスかで争われたスモン訴訟(東京地判昭53・8・3判時899号48頁など参照)である。ここでは,仮定的な実験モデルを想定して,ベイズの定理が因果関係の証明に利用できることを示すことにする。

結果であるスモン病の罹患の原因Aとして,キノホルム剤の投与が考えられ,原因Bとしてウィルスが考えられていた。キノホルムの投与とウィルスの事前確率はともに等しいと考え,0.5とする。

次に,動物実験によって,マウスにキノホルム剤を長期にわたって投与した場合にスモン病が発症する条件付確率が0.5だとする。これに対して,ウイルスを投与した場合にスモン病が発症する条件付確率が0.01だとする。

この場合に,スモン病が発症した原因としてのキノホルム剤の事後確率は,以下の計算式の通り,0.98であり,ウィルスの事後確率は,0.02となる。

|

| *図9 スモン訴訟における因果関係の立証とベイズの定理の応用 |

そうすると,スモン病の原因としては,キノホルム剤の確率が98パーセント,ウィルスの確率が2パーセントとなり,民事訴訟の証明度としては,キノホルムが原因とするのに十分な証明となっているといえよう(なお,ベイズの定理を法分野に適用する際に注意すべき点については,[浜上=加賀山「血液型による証明方法に対する批判と提案」(1977)]を参照のこと)。

|

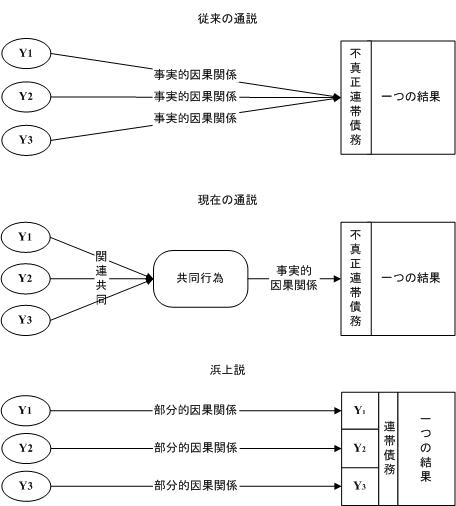

(学生からの質問6)複数の原因が競合して1つの事故が生じる場合には,因果関係の証明はどのようになされるのでしょうか。1つの原因から事故が起こる場合の因果関係の証明と,複数の原因が競合して1つの事故が起こる場合とで,因果関係の証明は,どの点が同じで,どの点が異なるのでしょうか。 (アドバイス6)共同不法行為の学説は,[澤井・事務管理・不当利得・不法行為(1996)iii,326頁]によれば,「混迷」気味であり,「帰一するところを知らない」状態にあるとされています。その最も大きな原因は,平井説を含めて,わが国のほぼすべての学説が,事実的因果関係が共同不法行為にも,原則としては適用可能であると考えていることにあります。 |

わが国の教科書は,個々の条文の説明については,かなり詳しい説明をしている。しかし,不法行為の全体像を明らかにすることについては,余り熱心ではない。したがって,2011年3月11日の東日本大震災を契機とする原子力損害のように,複雑な要因が絡み合って事故が生じた場合については,民法学者も,学生も,ともに思考停止に陥ってしまう。これに対して,本稿のように,複数原因によって1つの事故が生じた場合について,誰に対してどのような責任を課しているのかを全体として考察し,そのような全体像を知ってから,個々の条文を理解するという態度を身につけておけば,今回のような未曾有の災害が生じた場合の責任の分配についても,しっかりとした分析を行うことが可能となると思われる。

民法は,不法行為の一般法として単独不法行為に関する民法709条を置いている。しかし,以下に述べるように,複数の原因が競合して損害が生じた場合のうち,a)複数の加害者が競合する場合に対しては,民法719条(共同不法行為者の連帯責任)に基づいて,多数加害者に対して民法432条以下の連帯債務の規定を適用することにしている。また,b)加害者と被害者とが競合する場合に対しては,民法722条2項(過失相殺)によって,加害者と被害者の間の責任の分割を行い,結果的に分割責任の原則(民法427条)に立ち返ることとし,その上で,被害者の過失部分(寄与部分)については,被害者の自己責任として加害者の責任を免責している。さらに,c)加害者と自然力とが競合した場合のように,共同不法行為とはならない場合については,原則に戻って民法427条を適用した上で,自然力の寄与部分(自然力と損害との間に部分的因果関係が認定できる部分)に関しては,不可抗力免責(419条3項の反対解釈)を行っていると解するべきであろう。

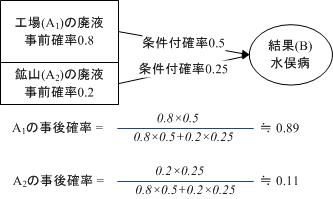

a) 複数の加害者の競合(民法719条) 民法は,複数原因が競合して1つの損害が生じた場合について,被害者救済を図るために,その主体が加害者である場合には,たとえ,真の加害者が誰であるか不明である場合にも,原則として共同不法行為者として扱い(民法719条1項後段),加害者全員に連帯責任を課している。複数の関与者が,部分的な因果関係を有する共同不法行為者である場合には,それぞれの当事者間に主観的な関連共同がある場合であっても,また,そのような主観的な意思疎通がなく,客観的な関連共同がある場合(1つの損害に対してそれぞれが部分的に寄与しているに過ぎない場合)であっても,等しく連帯責任を負わせしている(民法719条1項前段,同条2項)。

|

| *図10 共同不法行為者が負う連帯責任の構造 (相互保証理論による説明) |

この場合に,加害者は,他の加害者の部分的因果関係についても,連帯保証責任を負わされることになるため,求償権を確保するための措置が確保されなければならない。民法は,その点についての配慮を欠いており,訴訟法において,求償権確保のため,他の共同不法行為者の「引き込み訴訟」等,被害者に対する損害賠償とともに,加害者間の求償割合が1つの訴訟で決定されるような制度の創設が望まれる。

b) 加害者と被害者の競合(民法722条2項) 複数原因のうちに,被害者自身の行為(過失行為)が含まれている場合には,民法は,被害者の部分的因果関係の部分について,責任分割を認めて,損害賠償額を減額している(民法722条2項(「過失相殺」))。このような「過失相殺」の制度は,一見したところでは,加害者の過失の大きさと,被害者の過失の大きさとを考慮して,損害の公平な分担を実現しているように見える。しかし,わが国の不法行為制度においては,先に述べたように,故意や過失の大きさは,損害賠償の増額にも減額にも作用しない。したがって,「過失相殺」とは,損害の発生に被害者自身が寄与した場合に,その部分的因果関係の限度で,損害賠償の請求を否定するものと解されるべきであり,「過失」相殺ではなく,むしろ,「因果」相殺とでも言うべき制度であることに留意しなければならない。

c) 加害者と自然力の競合(民法427条,419条3項) 複数原因のうちに,自然力が競合している場合には,自然力が寄与している因果関係の割合(自然力の部分的因果関係)については,被害者が甘受しなければならないのであり,加害者は責任を負う必要はない(民法419条3項の反対解釈)。したがって,この場合にも,「過失相殺」の場合と同様に,損害賠償額の減額が生じるが,その法理は,「過失相殺」の場合と同様,部分的因果関係の法理に基づく,分割責任の原則(民法427条)への復帰である。

以上の考察に基づいて,複数原因が競合した場合の民法の立場を表にまとめると,*表4のようになる。

| 加害主体による分類 | 通称名(類型の特色) | 条文と効果 | |||

| 複数原因 の態様 |

a) 加害者の競合 | 主観的関連共同 (狭義の共同不法行為) |

共同正犯 | 民法719条1項前段(連帯責任) | |

| 教唆犯 | 民法719条2項(連帯責任) | ||||

| 幇助犯 | |||||

| 客観的関連共同 (競合的共同不法行為) |

同時犯 | 民法719条1項前段(連帯責任) | |||

| 異時犯 | |||||

| 加害者不明 | 共同不法行為の推定 | 民法719条1項後段(連帯責任) | |||

| 唯一の加害者の特定 | →民法709条(単独不法行為)へ | ||||

| b) 加害者と被害者との競合 | 過失相殺 (被害者の部分的因果関係の免責) |

民法722条2項→責任分割 | |||

| c) 加害者と自然力(神)との競合 | 不可抗力 (自然力の部分的因果関係の免責) |

民法419条3項→責任分割 | |||

複数原因が競合した場合の民法の責任に関する全体像を明らかにしたので,次に,複数関与者のうち,誰が真の原因者か不明の場合に民法がどのような立場に立っているかを明らかにする。その考察を経た上で,複数原因が1つの損害の発生に寄与した割合をどのように証明するのかについて考察を行う。

民法は,不法行為の効果としての損害賠償責任の帰属主体が単数である単独不法行為(709条)と,損害賠償責任の主体が複数である共同風行為(719条)とを区別している。民法709条の単独不法行為の場合には,加害者に損害賠償義務が生じるだけである。しかし,民法719条の共同不法行為の場合には,加害者のうちのいずれかの者が無資力になったとしても,被害者が全額の損害賠償を取得できるようにするため,複数の加害者に連帯責任が生じる(法定の連帯債務)。このことは,被害者の救済を確保するために,法が,各加害者に対して,自らの寄与割合に応じた損害賠償義務を負担させるに止まらず,それに加えて,共同不法行為者間で自らの損害賠償義務を相互に連帯保証する責任(相互保証責任)を課していることを意味する。

第719条(共同不法行為者の責任)

①数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも,同様とする。

民法719条の共同不法行為の規定の重要性は,それに止まらない。民法は,複数の加害者のうち,真の加害者がだれか不明の場合にも,被害者を救済するために,それらの者が共同不法行為者であると法律上推定して,連帯責任を負わせている(民法719条1項後段)。

民法719条1項後段は,共同不法行為者間には,必ずしも主観的関連共同が必要でない(烏合の衆でも共同不法行為者になり得る)ことを明らかにするととともに,民法719条が適用される限りは,連帯責任が免責されることはないことを明らかにしている点でも,重要な意義を有する。なぜなら,加害者であると疑われている共同関与者が連帯責任を免れようと思えば,真の加害者が誰かを証明しなければならないからである。その場合に,関与者が連帯責任を免れる以下のようなメカニズム(加害者不明の場合には,共同不法行為が原則となり,単独不法行為は,例外となる)を理解することが重要である。

ここで重要なことは,一部の有力説(淡路説,川井説)においては,共同不法行為者の過酷な責任を免れさせるために,民法719条1項後段の場合には,共同不法行為者であっても連帯責任を免れることがあるとしているが,その主張は,十分な根拠を有しないという点である。民法719条1項後段は,有力説の見解とは異なり,共同関与者が共同不法行為者のままで,連帯責任から免れることがあることを認めているわけではない。共同関与者が連帯責任を免れることができるのは,上記のように,真の加害者が1人であることが証明され,民法719条ではなく,民法709条が適用されることになったからである。民法709条だけが適用され,民法719条の適用の余地がなくなるからこそ,他の関与者は連帯責任を免れるのである。

このように,民法719条と709条との関係では,原則は,民法719条であり,単独不法行為であることが証明された場合に限って民法709条が適用されることに留意しなければならない。このメカニズムを民法の条文に則して説明すると以下のようになる。

本来ならば,当事者間に連帯の約定がなければ,または,主観的な関連共同がなければ,多数当事者の債権債務関係は,分割債務が原則であって(民法427条),連帯責任は負わないはずである(商法511条は,例外と解されている)。ところが,共同不法行為の可能性がある場合には,民法は,民法719条後段によって,まず,1つの損害の発生に関与した者は,全員が共同不法行為者であることを法律上推定することで被害者の救済を図っている。次に,関連共同者の過酷な責任を緩和するために,もしも,関連共同者のうちのただ一人だけが真の加害者であることが証明されたときは,そのときに限って,法律上の推定が覆され,真の加害者だけが,民法709条の単独不法行為者として責任を負うことにしている。

以下では,加害者の競合(C),加害者と被害者との競合(D),加害者と自然力(E)との競合について,項目ごとに考察することにする。

複数の原因が競合した場合の最初の類型は,共同不法行為(民法719条)である。ここでは,共同不法行為を真正の連帯債務と解する立場(相互保証理論)を採用する。連帯債務とは,各自の真正の債務(負担部分)と,他の連帯債務者に対する相互保証(保証部分)との結合であると考える立場である。共同不法行為の場合も,負担部分に該当するのが,各共同不法行為者が損害に対する寄与割合(部分的因果関係)であり,保証分に該当するのが,他の共同不法行為者の寄与割合(部分的因果関係)である。

加害原因が複数の場合には,事実関係の法理として広く使われている「あれなければこれなし」のテストは,いかなる場合にも論理破綻しており,利用することはできない。そのことをまず明らかにする。その上で,複数原因の因果関係は,事実的因果関係のテストを行うことなく,相当因果関係を徹底した部分的因果関係の法理によるべきであり,かつ,その証明は,ベイズの定理を応用して行うべきであることを明らかにする。

共同不法行為において事実的因果関係が破綻することを,以下の例で証明する(共同不法行為の分類については,[浜上・共同不法行為(1993)13頁以下,241-258頁]参照)。

A, B, Cがそれぞれ,10mgが致死量の毒につき,以下の表のような分量を被害者Xのワイングラスに入れて,Xの死亡という損害を引き起こしたとする。A, B, Cの毒薬の入れ方のパタンは,*表5のように5種類に分類できると思われる。それぞれのパタンごとに,検討する。

*表5 共同不法行為の類型と各行為者の負担部分

|

共同不法行為の類型 |

各人の排出量 |

排出量 |

全損害を6,000万円としたときの |

|||||

|

A |

B |

C |

A |

B |

C |

|||

| 1. 必要的共同 | 4㎎ | 4㎎ | 4㎎ | 12㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |

| 2. 集合的共同 | 5㎎ | 5㎎ | 5㎎ | 15㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |

| 3. 累積的共同 | 10㎎ | 10㎎ | 10㎎ | 30㎎ | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | |

| 4. 択一的共同 (上の3つの場合の いずれかが不明) |

0㎎? | ?㎎ | ?㎎ | 10㎎ | 不明 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 判明 | 0 | 3,000万円 | 3,000万円 | |||||

| ?㎎ | 0㎎? | ?㎎ | 不明 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||

| 判明 | 3,000万円 | 0 | 3,000万円 | |||||

| ?㎎ | ?㎎ | 0㎎? | 不明 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||

| 判明 | 3,000万円 | 3,000万円 | 0 | |||||

| 5. 教唆・幇助的共同 | 10㎎ (5mg) |

0㎎ (5mg) |

2㎎ | 12㎎ | 2,500万円 | 2,500万円 | 1,000万円 | |

1. 必要的共同 第1に,A, B, Cが,Xのグラスに4mgずつ毒物を入れてXがそれを飲み,結果として致死量(10mg)を超える毒物によって,Xが死亡した場合を考えてみよう。

「あれなければ,これなし」のテストを用いると,Aが毒物を入れなければ,Xの死亡という結果は生じないので,Aの行為は,結果に対して因果関係を有していることになる。B,Cについても,同様の結果となるので,Aも,Bも,Cも,すべてが,Xの死亡という結果について単独で因果関係を有するということになる。そこで,通説は,Aも,Bも,Cも,民法709条における因果関係の要件を満たしているため,Aにも,Bにも,Cにも,民法709条が適用されるのであって,単独不法行為の積み重ねであり,厳密な意味での共同不法行為ではないと解している(行き過ぎた因果関係の肯定)。

しかし,最初の前提に立ち返ってみれば,この結論が誤りであることは明らかである。なぜなら,Aも,Bも,Cも1人では,Xを死亡させることはできないのであり,A,B,Cがすべてそろった場合にのみ,Xを死亡させることができるからである。その意味では,民法719条の加害者と損害との因果関係は,民法709条の要件をすべて満たしていなくてもよいことがわかる。確かに,Aも,Bも,Cも,単独では結果を生じさせることができなくても,それぞれの行為を総合すると結果が生じさせることができる場合には,Aも,Bも,Cも,結果に対して全額(6,000万円)の損害賠償責任を負う。しかし,このことは,Aも,Bも,Cも,結果に対して全部の因果関係を有するからではなく,被害者の救済を確保するため,法が,A,B,のそれぞれの寄与分(部分的因果関係)に対して,相互に保証すること,すなわち,連帯債務を負うことを命じているからである(相互保証理論)。そのように考えてこそ,共同不法行為者の1人が全額を賠償した場合には,他の連帯債務者は,被害者からの請求を免れること,さらに,全額を賠償した共同不法行為者は,負担分を超えて弁済した部分については,他の共同不法行為者に対して求償することができることを説明することができるのである。

通説は,A,B,Cが単独では結果を生じさせることができないことを前提としつつも,「あれなければ,これなし」のテストを使うことによって,Aも,Bも,Cも,民法709条の因果関係の要件を完全に満たしていると誤解し,A,B,Cの責任は,真正の連帯債務ではなく,不真正連帯債務(全部義務)であると理解しているが,完全な誤りである。その理由は,複数原因の場合には,「あれなければ,これなし」のテストは使うことができないことを理解していないからである。

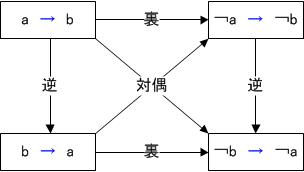

その理由を簡単に述べると,「AならばBである」(AからBが生じた)という考え方と,「Aでないならば,Bでない」(Aがなければ,Bが生じない)という考え方は,論理的には,「AならばBであり,BならばAである」というように,AがBの唯一の原因である場合にのみ成り立つのであり,そうでない場合は,「AがなければBが生じない」からといって,「AからBが生じた」とはいえないからである。

|

| *図11 「あれあればこれあり(a→b)」と,「あれなければこれなし(¬a→¬b)」とは必ずしも一致ない (複数原因の場合に,事実的因果関係の理論が破綻するのは,以上の理由に基づいている) |

2. 集合的共同 第2に,A, B, Cが,第1の例よりも1mgずつ増やして,Xのグラスに5mgずつ毒物を入れてXがそれを飲み,結果として致死量(10mg)を超える毒物によって,Xが死亡した場合を考えてみよう。

「あれなければ,これなし」のテストを用いると,Aが毒物を入れなくても,B,CによってXの死亡という結果が生じるので,Aの行為は,結果に対して因果関係を有しないことになる。B,Cについても,同様の結果となるので,Aも,Bも,Cも,すべてが,Xの死亡という結果について因果関係を有しないということになる。しかし,この結果はまことに奇妙である。なぜなら,Aも,Bも,Cも,因果関係が認められる第1の例よりも,1mgずつ毒を余計に入れているのに,少なく入れると因果関係が認められ(例1),それよりも多く入れると(例2),因果関係が否定されるというのは不可解だからである。

確かに,Aが毒を入れなくても,BとCとの行為によってAは死亡させられるのであって,その意味では,Aの行為は死亡の原因ではないといえるかもしれないが,そのことは,Bにも,また,Cにも該当するので,そのように考えると,結局,Aも,Bも,Cも,いずれの行為もAの死亡との間に因果関係がないことになってしまうのであり,社会通念に反する。この場合,A,B,Cが入れた毒物は,致死量を超える15mgに達しているのであるが,致死量が10mgであるとすると,Xは,A,B,Cが入れた毒のうち,Aの3.3…mg,Bの3.3…mg,Cの3.3…mgの毒を摂取した瞬間に死亡したと考えることができる。残りの毒は,すでに死亡したXには何の影響も与えていないということになる。この事情は,第1の例でも,第2の例でも,そして,次に述べる第3の例でも変わることはない。

|

| *図12 例1,例2,例3の構造(全て共通) |

このように考えると,事実的因果関係のテストとしての「あれなければこれなし」のテストは,第1の場合には,行き過ぎた因果関係を観念させることになって危険であり,第2の例の場合には,因果関係を否定することになる点で危険であり,因果関係のテストとして意味をなしていないことが分かる。その理由は,先に述べたとおり,AからBが生じているという考え方と,AがなければBが生じないという考え方とは,論理的には同じではなく,原因が1つであるという前提を欠く場合には,正しい判断ができないからである。つまり,「あれなければ,これなし」のテストは,共同不法行為の場合の因果関係を判断する決め手にはならないのである。

3. 累積的共同 第3に,A, B, Cが,第1の例よりも毒を倍に増やして,Xのグラスに10mgずつ毒物を入れてXがそれを飲み,結果として致死量(10mg)を超える毒物によって,Xが死亡した場合を考えてみよう。

「あれなければ,これなし」のテストを用いると,第2の例と同様に,Aが毒物を入れなくても,B,CによってXの死亡という結果が生じるので,Aの行為は,結果に対して因果関係を有しないことになる。B,Cについても,同様の結果となるので,Aも,Bも,Cも,すべてが,Xの死亡という結果について因果関係を有しないということになる。しかし,この結果はまことに奇妙である。なぜなら,Aも,Bも,Cも,因果関係が認められる第1の例よりも,それぞれ2倍の毒を入れているのに,少なく入れると因果関係が認められ(例1),それよりも多く入れると因果関係が否定される(例2,例3)というのは,不可解だからである。

確かに,Aが毒を入れなくても,BとCとの行為によってAは死亡させられるのであって,その意味では,例2の場合と同様,Aの行為は死亡の原因ではないといえるかもしれないが,そのことは,Bにも,また,Cにも該当するので,そのように考えると,結局,Aも,Bも,Cも,いずれの行為もAの死亡との間に因果関係がないことになってしまうのであり,社会通念に反する。この場合,A,B,Cが入れた毒物は,致死量を超える30mgに達しているのであるが,致死量が10mgであるとすると,Xは,A,B,Cが入れた毒のうち,Aの3.3…mg,Bの3.3…mg,Cの3.3…mgの毒を摂取した瞬間に死亡したと考えることができる。残りの毒は,すでに死亡したXには何の影響も与えていないということになる。この事情は,第1の例でも,第2の例でも,今回の第3の例でも変わることはない。

4. 択一的競合 共同関与者のうち,真の原因者が不明の場合については,先に詳しく論じたように,民法719条1項後段が,第1に,共同関与者全員が共同不法行為者であるとの法律上の推定を行っていることを論じた。さらに,民法719条1項後段は,民法427条の趣旨に基づき,それぞれの関与者の寄与部分(部分的因果関係)を等分と推定していると解すべきである。このように考えると,民法719条1項後段は,「共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないとき」について,必要的共同であると推定していると解することができる。

5. 教唆・幇助 BがAを教唆して,Aが10mgの毒物をXのグラスに入れ,Cが,念のためにさらに2mgの毒物をXのグラスに入れ,Xがそれを飲んで死亡したという事例を考えてみよう。事実的因果関係の「あれなければ,これなし」によれば,Aが教唆しなければ,Aは致死量の毒物を入れなかったであろうから,AはXの損害全てに因果関係を有し,また,Bが毒物10mgを入れなければXの死亡は生じなかったであろうから,BもXの損害全てについて因果関係を有する。これに対して,Cが毒物2mgを入れなくても,Xは死亡していたであろうから,Cの行為は,Xの死亡との間に因果関係はないということになる。

これに対して,部分的因果関係の理論によれば,AとBとは,ともに協力して毒物を入れたのと同じであると考えられるため,Aが5mg,Bが5mgを入れたのと同じであると考えることができる。また,Cの行為によって,AとBの8.3…mg,Cの1.6…mgの毒物の混入によって致死量10mgに達した時点でXは死亡したと考えられるので,その比率,すなわち,5:5:1の比率で,A,B,CともにXの死亡について部分的因果関係を有することになる。したがって,A,B,Cは,Xの損害である6,000万円全額について,連帯債務を負うことになる。詳しく言えば,Xの6,000万円の損害について,AとBとがそれぞれ,2.500万円の負担部分,Cが1,000万円の負担部分を負う連帯債務者であることになる。例えば,AがXの遺族に対して6,000万円全額の賠償をした場合には,AはBに対して,2,500万円,Cに対して1,000万円を求償することができる。

このように考えると,事実的因果関係のテストとして一般に使われている「あれなければ,これなし」のテストは,複数原因の不法行為の場合には,1.必要的共同の場合の場合には行き過ぎた因果関係の肯定となる点で,利用することが危険であり,2.集合的競合の場合にも,3.累積的競合の場合にも,因果関係が否定される点で危険であり,いずれにせよ,全く使いものにならないことが判明した。

そうだとすると,複数原因の場合の因果関係は,どのような方法で判定すべきなのであろうか。その問に答えるのが,先に,因果関係の証明の箇所で述べたように,ベイズの定理の活用である。

共同不法行為の場合の解決は,加害者と被害者との間では,加害者が損害全部について連帯責任を負うということで解決を見る。しかし,紛争はそれで解決するわけではない。加害者の一人または数人が被害者に全額を賠償した後,加害者同士の求償が行われ,それぞれの加害者が応分の負担をすることになってはじめて紛争が解決するのである。したがって,共同不法行為に関する紛争を解決しようと思えば,各共同不法行為者が最終的にいかなる負担をすべきかを決定する方法を知らなければならない。

ところが,従来の因果関係理論は,「あるか,ないか」のみを探究してきたため,この問題を適切に解決することができない。事実的因果関係の判断に用いられてきた「あれなければ,これなし」のテストは,そもそも「あるか,ないか」しか判断できない上に,原因が複数の場合には,論理自体が破綻していて使いものにならないことはすでに論じたとおりである。

それでは,共同不法行為を最終的に解決するための方法論としてはどのような方法があるのだろうか。それに答えるのが,確率論の定理であるベイズの定理である。ベイズの定理は,単独不法行為の証明方法としても有用であることは,すでに述べたが,その真価を発揮するのは,まさに,複数原因における因果関係の判断においてである。

例えば,A1という工場から排出される水銀とA2という鉱山から排出される水銀とが合流して有機水銀となり,流域の住民に水俣病を発生させたと仮定する。この場合に,工場A1と鉱山A2との結果に対する寄与割合(部分的因果関係)を求めるには,2つの要素が分かれば,あとは,計算によって求めることができる。

第1は,原因となるA1とA2の事前確率である。それは,A1とA2とがそれぞれ,原因物質をどの程度排出しているかを計測して,求めることができる。もしも,これが計測不能の場合には,最初は,事前確率を平等と推定しておくことができる。

第2は,原因となるA1とA2から,どのような確率で結果が生じるかという条件付確率である。その値は,実験によって知ることができる。例えば,A1の排出する廃液から結果がどの程度の確率で生じるかを実験し,その値を知ることができる。その場合に,動物実験が有効であることも知られている。

以上の仮定の下に,原因A1とA2のそれぞれの事前確率,および,条件付確率が下の図のように決定されたとする。

|

| *図13 加害者が複数の場合の因果関係の証明 |

そうすると,ベイズの定理によって事後確率を計算すると,結果Bが生じた場合に,結果BがA1から生じたという事後確率:p(B{A1),および,結果BがA2から生じたという事後確率p(B|A2)は,以下のように算定される。

以上は,仮定的な例について,仮定的な数値を代入しただけであるが,ベイズの定理は,複数の原因が結果に寄与した割合を知る上で,大きな役割を果たすことが期待できる。なぜなら,ベイズの定理を応用することによって,これまで,曖昧にしか語ることができなかった因果関係の寄与割合(部分的因果関係)について,第1に,事前確率(存在確率ともいい,不明な時は等分とすることができる),および,第2に,原因から結果が生じる確率を実験から求めることができる条件付確率という2つの要素を知るだけで,生じた結果がどの原因からどの程度の確率で生じたかを明らかにできるからである。

因果関係を確率論に従って定量的に分析する方法論が明らかにされたので,そのような観点から,現在の共同不法行為に関する学説を俯瞰してみると,「学説の乱立」といわれる現象にもかかわらず,学説の進展の方向を見定めることができるように思われる。

共同不法行為に関する学説の進展を,第1に,定性的な分析しかできなかった,事実的因果関係を素朴に受け入れていた時代(「あれなければ,これなし」の全盛期),第2に,事実的因果関係が万能ではないことが判明し,関連共同性という概念を媒介させることによって,一方で,定性分析しかできない事実的因果関係を温存させつつ,他方は,損害の金銭的評価の問題として定量分析を実施するという二元論の時代,第3に,原因から因果関係を確率的に捉え,全てを部分的因果関係として定量的に分析することができるようになる時代として捉え直すことができる。以上の3つの時代における学説の概要を図示すると,以下*図14のようになる。

|

| *図14 事実的因果関係から関連共同へ,そして,部分的因果関係へ |

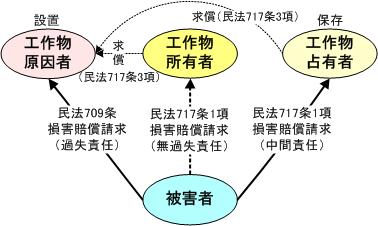

因果関係の定量分析によって,複数加害者の部分的因果関係について考察ができるようになると,これまで,曖昧にされてきた過失責任,中間責任,無過失責任を規定している民法717条の工作物責任についても,その理論を深化させることができる。

第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

①土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の占有者は,被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし,占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,所有者がその損害を賠償しなければならない。

②前項の規定は,竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

③前2項の場合において,損害の原因について他にその責任を負う者があるときは,占有者又は所有者は,その者に対して求償権を行使することができる。

民法717条は,第1に,土地工作物に瑕疵(通常の安全性を欠いていること)がある場合に,過失の立証責任を被害者から土地工作物の管理者である占有者に転換した上で,工作物の占有者に過失がある場合には,被害者に対する責任をすべて占有者に負担させている(民法717条1項本文)。

民法717条は,第2に,占有者に過失がないことが証明された場合には,管理者である占有者は免責され,責任は設置の責任者であり,二次的な管理者である所有者に転嫁される。

民法717条は,第3に,工作物の瑕疵を作出した原因者がある場合には,損害賠償をした占有者,または,所有者がその原因者に対して求償することを認めている。通説は,この規定の意味を深く掘り下げておらず,簡単な説明にとどめている。しかし,先の説明によって,求償の意味を理解した本稿の読者は,真の原因者がいる場合には,民法717条の占有者,所有者の責任は,本来の債務ではなく,真の原因者の損害賠償債務を肩代わりしているだけに過ぎないことを理解するはずである。そうだとすると,民法717条の構造は,以下の*図15のように一般に理解されているよりも複雑な構造を有していることが理解できる。

|

| *図15 土地工作物責任と求償 |

以上の構造を踏まえて工作物責任の責任分担を場面ごとに整理すると以下のようになる。

過失相殺は,民法722条2項の解釈を通じて,損害額の減額原因として位置づけられている。

第722条(過失相殺)

②被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる。

過失相殺における「過失」の概念は,かつては,不法行為の成立要件としての「過失」と同じ意味だとされ,被害者の過失を認めるためには責任能力が必要と解されていた(最二判昭31・7・20民集10巻8号1079頁)。しかし,その後,判例はこれを変更し,過失相殺の問題は,不法行為者に対して損害賠償責任を負わせる問題とは趣を異にし,損害賠償額を定めるにつき公平の見地か ら,損害の発生・拡大についての被害者の不注意をいかに斟酌すべきかの問題にすぎないから,被害者たる未成年者に責任能力がなくても,「事理を弁識するに 足る知能」(事理弁識能力)があれば過失相殺できるとしている(最大判昭和39・6・24民集18巻5号854頁)。その結果,現在では,過失相殺における「過失」は,不法行為の成立要件としての「過失」と異なり,「損害の発生を助長した」という程度の意味であると解されている。

さらに,過失を損害額の増減の手段として用いることは,わが国の不法行為法が,刑法と異なり,故意と過失とを区別せず,かつ,過失の大小によって損害額を増減することを許さないことと矛盾することも考慮に入れるならば,本稿の問題提起で述べたように,過失相殺を,加害者の行為と被害者の行為とが競合して1つの損害が生じた問題である,すなわち,加害者と被害者との「部分的因果関係」の問題として捉え,加害者は被害者自身の部分的因果関係については,責任を免れることができるのであり,そのことが,過失相殺と呼ばれていると考えるのが適切であるということになる。

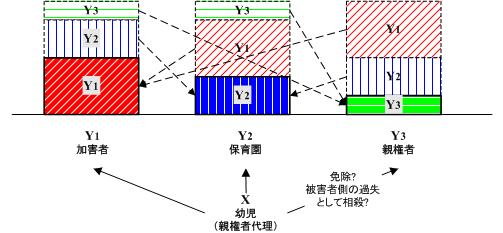

過失相殺を被害者の部分的因果関係の問題であると捉えると,いわゆる「被害者側」の過失として,学説が対立している問題についても,家団論等の媒介項を挟むことなく,具体的に妥当な解決策を導くことができる。

例えば,被害者側の過失に関する最高裁判決を取り上げてみよう。

第1は,被害者と身分上または生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失を「被害者側の過失」として斟酌した判例である。

最一判昭和51・3・25民集30巻2号160頁

夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において,右衝突につき夫にも過失があるときは,特 段の事情のない限り,右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき,夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として斟酌することができる。

民法722条2項が不法行為による損害賠償の額を定めるにつき被害者の過失を斟酌することができる旨を定めたのは,不法行為によって発生した損害を加害 者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものであると考えられるから,右被害者の過失には,被害者本人と身分上,生活関係上, 一体をなすとみられるような関係にある者の過失,すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。

したがって,夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが,右第三者と夫との双方の過失の競合により衝突したため,傷害を被った妻が 右第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては,右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り,夫の過失を被 害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする。このように解するときは,加害者が,いったん被害者である妻に対して全損害を賠償し た後,夫にその過失に応じた負担部分を求償するという求償関係をも一挙に解決し,紛争を一回で処理することができるという合理性もある。

第2は,幼稚園の保母について,被害者と身分上または生活関係上一体をなすとみられる関係にある者とは考えられないとして,保母の過失を「被害者側の過失」として斟酌することを否定した判例である。

最三判昭42・6・27民集21巻6号1507頁

被害者本人が幼児である場合における民法722条2項にいう被害者の過失には,被害者側の過失をも包含するが,右にいわゆる被害者側の過失とは,被害者本人である幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失をいうものと解するのが相当である。

保育園の登園中に園児である被害者がダンプカーに轢かれて死亡した事案について,保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは,右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に,幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取決めがされていたとしても,右保母の監護上の過失は,民法722条2項にいう被害者の過失にあたらない。

これら2つの判決を部分的因果関係の問題として捉えると,以下の図のようになる。本件の事案を抽象化して,被害者である幼児Xが,保母Y2につれられて保育園に登園中に,Y1の運転するダンプカーに轢かれて死亡したとし,それぞれの当事者が本件事故に寄与した部分的因果関係の比率を,ダンプカーの運転者:保母:親権者:被害者=4:3:2:1とする。そして,幼児に生じた損害額を1億円だと仮定する。

|

| *図16 「被害者側」の過失と共同不法行為との関係 |

このような前提の下では,Y1,Y2 ,Y3は,Xの損害について共同不法行為者となり,Xは,自らの部分的因果関係である1,000万円を控除した9,000万円を全ての加害者に対して追及することができることになる。しかし,被害者は,自らの両親に対しては,家計の同一性から,黙示の免除をしたものと推定される。これが,いわゆる被害者側の過失の意味であり,家計が同一である,信義則に反する等の事情なしに,加害者が親族等に対して損害賠償を請求する権利を奪うべきではない。本件の場合には,被害者は,両親の連帯債務を全額免除していると考えられるので,その免除は,Y3 の負担部分fである2,000万円に関して,担保の付従性による絶対的効力を生じるので(民法437条),Xは,他の連帯債務者に対して,Y1の負担部分4,000万円とY2の負担部分3,000万円の合計額である7,000万円の限度で,Y1に対しても,Y2に対しても,損害賠償を請求できることになる。

2011年3月11日の東日本大震災の地震と津波との相乗作用によって原子力発電所が崩壊するという例を経験した現在においては,不法行為法の最大の課題は,過失行為と自然力が競合しした場合に,誰にどの程度の責任を課すべきかという問題の解明であるといえるであろう。

従来の不法行為法は,因果関係を「あるか,ないか」として定性的にのみ考察してきたため,原子力発電所の事故から生じたすべての損害について原子力事業者に全面的な責任を負わせるか,それとも,未曾有の地震と津波であったことを理由に,不可抗力として原子力事業者を全面的に免責するかという二者択一の解決法以外の解決方法を知らなかった。しかし,このような従来型の解決策は,現実の問題解決には全く役に立たないことが明らかである。

原子力損害の賠償に関する法律 第3条(無過失責任)

①原子炉の運転等の際,当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは,当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし,その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは,この限りでない。

これに対して,本稿で採用している部分的因果関係の立場に立てば,過失行為と自然力が競合した場合においても,ベイスの定理を応用して,事業者の部分的因果関係,および,自然力の部分的因果関係を算定し,不可抗力の部分に限って一部免責を実現することが可能となる。

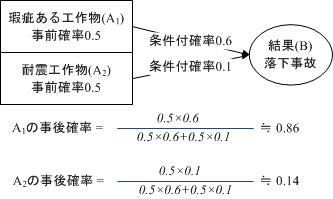

自然力の部分的因果関係を算定するために,以下のような事例を想定してみよう。震度5の地震によって建物の屋根瓦が落下し,建物の下を通行していた人が瓦に当たって傷害を受けたとする。

この場合にベイズの定理を適用するためには,第1に,現実の建物と同じ建築モデルを作成して,震度5の地震と同じ力を加える実験を行ってみる。そうすると,震度5の地震によって,瑕疵ある建物の場合には,0.6の確率で屋根瓦等の落下が生じることが判明したとする。

第2に,事件が発生した地域性,行政規制等を考慮して,合理的と思われる耐震建築のモデルを作成して,震度5の地震と同じ力を加える実験を行ってみる。そうすると,震度5の地震によって,耐震性建物の場合には,0.1の確率で屋根瓦等の落下が生じることが判明したとする。

|

| *図17 過失と自然力の競合によって事故が生じた場合 |

以上の実験から得ることのできたデータを使って,ベイズの定理を適用してみると,工作物の瑕疵による部分的因果関係が0.86,自然力による部分的因果関係は0.14であることが分かる。そうすると,損害賠償額の算定に当たっては,被害者に生じた損害額から,14パーセントを控除した額を損害賠償額とすればよいことが分かる。

このような考え方によれば,1968年8月18日,国道41号を走行中の観光バス2台が,集中豪雨に伴う土砂崩れに巻き込まれ,増水していた飛騨川に転落し,乗員・乗客107名のうち104名が死亡した飛騨川バス転落事故についても,部分的因果関係の考え方が有効であることが思い起こされるべきであろう。

名古屋地判昭48・3・30判タ295号153頁〔飛騨川バス転落事件第1審判決〕

国道上に停車中のバスが集中豪雨に伴う土砂崩れに巻き込まれて増水していた飛騨川に転落し,乗員・乗客104名が死亡した事故について,遺族である原告 らが,国道を設置・管理する被告国に対し,損害賠償を求めた事案で,不可抗力と目すべき原因と道路の設置・管理上の瑕疵等その他の原因が競合して事故が発 生し,それによって損害を生じた場合には,賠償の範囲は,事故発生の諸原因のうち,不可抗力と目すべき原因が寄与している部分を除いたものに制限されると 解するのが相当であるとして,原告らの請求を一部認容した事例。

本件事故は,予見し難い,その意味において不可抗力というべき土石流の発生を直接の原因とし,これに被告の道路設置・管理の瑕 疵および旅行主催者・バス運転手の過失が関連競合して発生したものというべきである。而して,このように不可抗力と目すべき原因とその他の原因が競合して 事故が発生し,それによって損害を生じた場合には,国家賠償法2条1項によって責任を負うべき国,民法709条によって責任を負うべき旅行主催者・運転手 らはそれぞれの損害を賠償しなければならないが,賠償の範囲は,事故発生の諸原因のうち,不可抗力と目すべき原因が寄与している部分を除いたものに制限さ れると解するのが相当である。蓋し,民法709条は過失責任を定めたものであり,国家賠償法2条1項も瑕疵の存在を前提とするもので純然たる結果責任を負 わせるものではないのである。このことは,事故の原因が全部過失または瑕疵に在ればそれによって生じた損害のすべてを賠償すべきものであることは勿論であ るが,逆に全部不可抗力によって生じたものであれば損害は生じてもこれを賠償すべき義務はないことを意味するのであって,もし現実の具体的な事件におい て,それが右両端のいずれもなく両者の中間に位するものであるならば,その実態に即して,不可抗力と目すべき原因が寄与したと認められる部分を除き,その 余の部分について賠償の義務を負わせることが,これら損害賠償制度の当然の帰結と考えられるからである。

そこで,前示諸原因の関係を考えてみるに,事故発生の直接の原因は不可抗力と目すべき土石流の流出であり,バスはまさにこれによって転落,水没したもの であること,そうではあるけれども,この土石流の発生を予見することは現在の学問的水準をもってしても不可能であったとは言え,当夜の多量の降雨が原因と なっていることには問違いないこと,他方,本件において瑕疵とされているものは,右土石流の発生地点を含む地域において多量の降雨があるときは崩落の危険 があり,かつ,この危険を防止するための態勢が不十分であったというのであって,両者の間には程度に懸隔はあれ,ともに多量の降雨という点に共通の要素が あること,多量の降雨は必ず時間の経過を経て累積する結果であることおよびその他さきに認定の具体的事実関係を考え合せれば,本件事故の発生に不可抗力と 目すべき原因が寄与している程度はその半ばまでには達せず,これを4割と認めるのが相当である。

なお,本件においては,前示旅行主催者・運転手らの過失は損害賠償の額を定めるにつきこれを斟酌しないこととする。

判決当時は,部分的因果関係の理論([浜上・部分的因果関係の理論(1972)])が主張された直後でもあり,地裁段階で認められた部分的因果関係の理論が,高裁段階で否定され,営造物責任が全面的に認められる結果となった。

名古屋高判昭49・11・20判タ318号121頁〔飛騨川バス転落事件控訴審判決〕

国道上に停車中のバスが集中豪雨に伴う土砂崩れに巻き込まれて増水していた飛騨川に転落し,乗員・乗客104名が死亡した事故について,遺族である控訴 人(原告)らが,国道を設置・管理する被控訴人(被告)国に対し,損害賠償を求めた事案の控訴審で,自然現象の発生の危険を定量的に表現して,時期・場 所・規模等において具体的に予知・予測することは困難であっても,当時の科学的調査・研究の成果として,当該自然現象の発生の危険があるとされる定性的要 因が一応判明していて,同要因を満たしていることおよび諸般の情況から判断して,その発生の危険が蓋然的に認められる場合であれば,これを通常予測し得る ものといって妨げないとして,前記事故当夜の集中豪雨および崩落等の予測可能性を肯定した事例。

国道41号は,その設置(改良)に当たり,防災の見地に立って,使用開始後の維持管理上の問題点につき,詳細な事前調査がなさ れたとは認め難く,そのため崩落等の危険が十分に認識せられなかったため,その後における防災対策や道路管理上重要な影響を及ぼし,防護対策および避難対 策の双方を併用する立場からの適切妥当な道路管理の方法が取られていなかったもので,国道41号の管理には,交通の安全を確保するに欠けるところがあり, 道路管理に瑕疵があったものといわなければならない。そして,本件事故は右管理の瑕疵があったために生じたものであるから,被控訴人は国家賠償法2条によ り本件事故によって生じた損害を賠償すべき義務がある。

確かに,被害者救済の観点からは評価できる判断に落ち着いたのであるが,営造物の瑕疵と自然力とが競合して事故が生じた場合において,損害額をどのように評価すべきかについて,再検討の余地があると思われる。なぜなら,高裁判決との考え方を全て認めたとしても,本稿の立場からは,道路管理者の過失と自然力の競合の問題として,オール・オア・ナッシングとは異なる解決案を提示することができるからである。

例えば,瑕疵がある状態での道路モデルを作成し,模擬的な土砂崩れとそれを防御する方法とを検討したとしよう。そして,合理的に可能と思われる防御措置を執った場合に土砂崩れをどの程度防止できるか,土砂崩れが防止できないとしても,バスの転落事故をどの程度防止できるかの実験を試みたとしよう。その結果,以下のようなデータが得られたとする。

瑕疵ある道路管理(A1)の事前確率:p(A1) = 0.6

改善した道路管理(A2)の事前確率:p(A2) = 0.4(予算執行上,改善は,容易ではない)

A1からバスの落下事故が生じる条件付確率:p(B|A1) = 0.6

A2からバスの落下事故が生じる条件付確率:p(B|A2) = 0.5(事故の発生が1割低下する)

|

| *図18 飛騨川バス転落事故のモデル例 |

今回の東日本大震災の例でも明らかなように,人間が最大限の改善を措置を施したとしても,事故を完全に予防することはできない。しかし,われわれは,持てる力の中で最善の努力を尽くすしかない。そして,最大限の改善を尽くしたとしても,自然力(いわゆる不可抗力)によって本件落下事故が生じる確率は,ベイズの定理によって算出可能である。例えば,上記の場合には,自然力(不可抗力)の部分的因果関係は,36パーセント(約4割)であることが求められる。

名古屋地裁が「本件事故の発生に不可抗力と 目すべき原因が寄与している程度はその半ばまでには達せず,これを4割と認めるのが相当である」(名古屋地判昭48・3・30判タ295号153頁)と判断したことを,定量的に裏付けるとすれば,上記のような実験データに基づき,ベイズの定理を使って,「不可抗力」の部分的因果関係を「4割」と認定することが可能なのではないだろうか。

上記のモデルは,素朴なものであり,実際の実験や確率計算においては,さらに詳細の事項を考慮する必要がある。しかし,不可抗力を不可抗力だからといって過失ある行為を完全免責したり,過失があるからといって不可抗力を無視して,過失のある者に全面的に責任を負わせたりするといった従来の方法は,もはや通用しない。東日本大震災を経験した以上,法律学にも,定性分析だけでなく,定量分析が必要であり,そのためには,法律家にとっても,法と経済学や確率統計論の活用が大きな意味を持つに至ったということは確かなことであるといえよう。

民法解釈学においては,これまで,定性分析が主流とされ,定量分析は,民法が「損害賠償は,別段の意思表示がないときは,金銭をもってその額を定める」というように,明文で定量分析の必要性を明らかにしている場合に限られてきた。しかし,「法と経済学」の発展によって,これまで,定性的な分析で済まされてきた分野についても,定量的な分析が可能であることが明らかとされ,法律学においても,定量的な分析をすることが可能であること,さらには,曖昧さを減少させるためには,むしろ,定量的な分析を行い,その裏付けの下で定性分析を行うという必要性が生じてきたといえよう(Ⅰ)。

民法解釈学において,定量分析を行うメリットは,従来は,非連続と考えられてきた概念について,連続的に考えることができる点にあり,そのことを通じて,以下のように,これまで,バラバラに考えられてきた概念の間が架橋され,統一的な理解が可能になる点にある。

第1に,社会費用を極小化するという定量的な観点から合理的な注意の量を決定するというアプローチを採用することによって,分野が異なるために断絶してきた「刑法の過失」と「民法の過失」とを,好ましくない行為を減少させるためのインセンティブを行為者に与える概念として連続的に考察することができることが明らかとなった(Ⅱ-1)。

第2に,過失を定量的に分析することを通じて,合理的な注意義務の決定方法を明らかにすることができた。このため,注意義務を中核とした思考方法に合理的な裏付けが与えられることになった。このようにして,注意義務の程度が定量的に決定できることが明らかになったため,主観的な故意に対して,客観的な過失と違法性というように区別されてきた故意と過失と違法性とを,注意義務に意識して違反する故意と,注意義務を無意識に違反する過失とを連続的に捉えることができるようになった。その結果として,権利侵害,違法性の概念をすべて責任性へと一元化できることを論証することができた(Ⅱ-2)。

第3に,これまで,「あるか,ないか」しか考えることができなかった事実的因果関係と,予見可能性の程度を考慮するため,量的な側面を有する相当因果関係という2段階の因果関係の判断についても,ベイズの定理を使うことによって,両者を一元化し,確率論的な因果関係である「部分的因果関係」として,因果関係の概念を相当因果関係に統一することができた。そのことを通じて,複数原因の場合の因果関係についても,加害者が複数の場合,加害者と被害者の行為が競合する場合,加害者の行為と自然力が競合する場合のそれぞれを統合する理論を示すことができた(Ⅲ)。

2011年3月11日の東日本大震災は,民法学に対しても,「あるか,ないか」しか判断しない通説では,大規模災害には太刀打ちできないことを明らかにした。経済成長の続く中で,自然災害も人災に過ぎないとして損害全額を一方当事者に負担することができる時代において否定された「飛騨川バス転落事故第一審判決」が採用していた「部分的因果関係」の理論が再評価される時代が到来したのである。

もちろん,これらの定量分析は,現在の段階では,モデルを使った典型例に応用できることができる程度の精度しか持っていない。しかし,これらの考え方は,現在においても,具体的な事例を解決する上で有用であるし,統計的な資料,実験的な資料が積み重なっていけば,複雑な事例を数量的に表現することが可能となり,今後の法律学の進展に大きな寄与をするものと思われる。

最初に述べたように,私は,講義時間ごとに,学生たちに,1枚の要旨を配布し,そこに,1.「予習で分からなかったこと」,2.「講義中にわかったこと,分からなかったこと」,3.「講義への感想と要望」をA4の白紙に記入してもらっている。

学生たちが記入した用紙を回収した後,私は,それに対する簡単なコメントや,回答を書く作業を続けてきた。本稿は,そのような学生の質問や疑問点を総合的に考察した上でまとめ上げた論文である。

学生諸君に対しては,講義時間ごとに,疑問点を書いてくれた努力に感謝したい。その返礼として,私が民法の条文の中で,一言で民法の全精神を表現していると考えている条文(民法211条2項)を少し変更した民法の至高の原理(必要かつ損害最少の原理)を諸君に贈りたいと思う。

| 〔権利の行使又は義務の履行の〕方法は,…〔その権利・義務〕を有する者のために必要であり,かつ,〔権利の行使・義務の履行によって影響を受ける者および社会環境〕のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 |

また,学生諸君には,本稿の考え方をよく理解するためにも,さらに,考え方をさらに発展させるためにも,以下に掲げる参考文献を図書館で読んでみることを勧めたい。さらに,教員の方々に対しては,学生たちがどこで躓き,どこで悩んでいるのかを知り,私とは別の回答を考えていただき,法科大学院の教育の進展に寄与していただきたい。

本稿が,法科大学院の学生たちだけでなく,不法行為法を教える教員にとっても有益なものとなっていることを願っている。