要件事実の考え方

− 大陸法と英米法の考え方の融合をめざして −

1999年5月5日

名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂

-

法律の条文は,大まかに言うと,「錯誤があれば,契約は無効となる」とか,「法律上の原因なしに利得したならば,その利得を返還しなければならない」とか,「過失があれば,損害賠償責任を負う」というように,「AならばBである(A→B」という形式で書かれている。そして,Aは「法律要件」,Bは「法律効果」と呼ばれている。法律の条文は,すべて,法律「要件」と法律「効果」の組み合わせとして表現されているといっても過言ではない。

民事裁判においては,原告は,なんらかの効果を求めて訴えを提起する。例えば,交通事故で夫を亡くした妻は,夫が生きていたら稼いでいたはずの「生活費を補償してほしい」と考えるであろうし,いじめで自殺した子供の親は,子供の「無念を晴らしたい」と考えるであろう。しかし,これを裁判所にもっていく場合には,その主張を法的に認められる「権利主張」として構成し直す必要がある。すなわち,夫を失った妻は,自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条,または,民法709条に基づいて,その「法律効果」である損害賠償を請求しなければならないし,いじめで子供を失った親は,民法709条,民法714条,または,民法719条に基づいて,いじめた子供,または,その親に対して,「法律効果」としての損害賠償を請求しなければならない。

そして,原告が法律効果としての権利の存在を主張するためには,法律効果を生じさせる法律要件に該当する具体的事実(「要件事実」)を主張しなければならない。そこで,要件事実とは具体的にどのような事実のことをいうのか,要件事実は原告,被告のどちらが証明しなければならないのかということが大きな問題となるのである。

-

|

| 司法研修風景 |

木村達也『ひまわりの如く』

発行・木村達也法律事務所

(1991年)31頁による |

わが国においては,司法試験に合格して司法修習生となった人たちは,司法研修所に入り,法曹教育の一環として,民事訴訟に関して「要件事実教育」と呼ばれる特別の訓練を受ける。それまで,民法等の実定法の条文について,その意味を教科書や注釈書に基づいて理解してきたに過ぎない法曹の卵たちは,ここで,もっと実践的な教育を受けることになる。すなわち,民事裁判においては何が重要な事実であり,その事実すなわち「要件事実」は,原告,被告のうち,どちらが主張・立証しなければならないのかという観点から,訴状の書き方,答弁書の書き方,判決の書き方等について,実例に基づいた徹底した教育を受けるのである。

この要件事実教育については,即戦力となる人材を養成しているとして高い評価がなされる一方で,「法律要件」が充足すれば「法律効果」が必然的に生じるというような概念法学的な思考に偏りすぎているのではないかとか,「形式論理の機械的操作を習得させる平板な技術的教育に過ぎないとして非難されてもきた」(*三井哲夫『法律要件分類説の修正及び醇化に関する若干の具体的事例に就いて』法曹会(1984年)1頁。*)。要件事実教育に対する批判のポイントは,要件事実教育は,実定法のルールが完全であることを前提にしており,その完全無欠とされる法律要件の観点から,すべての事実を分類し,その分類に基づいて,事実を機械的に認定するという方法論であって,法律の柔軟な解釈を阻害する傾向が強く,具体的妥当性を確保できないというものである。

ある事件が裁判所に持ち込まれた場合に,その事件を法律に基づいて解決するためには,その事件に含まれるさまざまな事実の中から,重要な事実は何かということを的確に判断する確固とした法的視点が必要となる。その視点を法律の条文の要件とするのが要件事実教育の教育方針であるといえよう。しかし,重要な事実は何かを判断する法的視点としては,法律の条文のほかにも,後に詳しく述べるように、先例の重要な事実を手がかりにするという英米法的な方法も存在する。要件事実教育において,先例の事実から出発するという方法があまり重視されなかったのは事実であろう。

従来の大学教育は,司法研修所の要件事実教育に比しても,事実関係を無視した条文の解釈に偏重するという傾向が強すぎたように思われる。その弊害を克服するため,以下においては,事実を重視し,ある事実が与えられた場合にどの法律を適用すべきかを考える能力を伸ばすという本来の実定法学教育のあり方を模索する。その際,事実を重視する点では共通するが,事実を見る視点を主として法律の条文の中に書かれている法律要件に限定するというわが国の司法研修所が採用してきた方法とは異なり,法律要件だけにこだわらず,先例で用いられた重要な事実の判断基準を事実を見る視点として採用するという英米法的なものの考え方を重視することにする。大陸法の考え方と英米法の考え方を対比することによって,事実に法を適用するための基本的な考え方を明らかにすること,および,大陸法の利点と英米法の利点をともに生かす方法を呈示することが本稿の目的である。

A わが国の裁判の原則

わが国においては,裁判は法律に基づいてなされる。憲法は,裁判官は,憲法および法律に拘束されることを明言している(憲法76条3項)。そして,刑事訴訟の場合には,有罪判決をするときには,必ず,理由として適用法令を示さなければならない(刑事訴訟法335条1項)。ここで論じようとする民事訴訟の場合にも,判決には,必ず,理由を付さなければならない(民事訴訟法253条1項3号)。判決に理由を付せず,または,理由に食違いがあるときは,上告理由となる(民事訴訟法312条2項2項6号)。

民事事件の例として,子供(中学生)が学校でいじめをして,同級生に危害を加えていることを親が知っているのに,その親は,子供にいじめをやめるように指導することを怠ったばかりか,むしろ,「生意気な奴には,お灸をすえてやれ」などといって,子供のいじめ心を助長していたというような場合を想定してみよう。この場合に,危害を加えた子だけでなく,その親に対しても,危害を加えられた同級生の損害を賠償せよとの判決を下すためには,裁判所は,その理由として条文の根拠(たとえば,民法714条,または,民法709条・民法719条)を示さなければならない。

B 事件への法律の適用

a. ある事件に法律を適用することの意味

それでは,法律に基づいて裁判をする,すなわち,法律を適用して裁判をするということは,具体的には何を意味するのだろうか。それは,ある事件の事実について,それに該当する要件を有する法律の条文を探し出し,その事実に,探し出した法律の条文を適用して,判決を下すということを意味する。

先に例として掲げたいじめ事件の場合に,もしも,中学生に責任能力がないとすれば,民法712条から民法714条までの条文を適用して,いじめをした中学生の責任を否定するとともに,その親だけに損害賠償責任があるとの判決を下さなければならない。反対に,いじめをした中学生に責任能力があるとすると,いじめをした本人に関しては,民法712条は適用されず,不法行為の原則規定である民法709条が適用されて,同級生に損害を賠償する責任があることになる。

|

読売新聞1980年2月21日

京阪急行置き石脱線転覆事件 |

いじめ事件ではないが,1980年2月20日,中学生仲間がレールに置き石をして電車を転覆させ,50人が重軽傷を負ったという京阪電鉄置き石脱線転覆事件において,最高裁判所は,同級生の置き石を見ていたリーダー格の中学生に対して,自らは置き石をしなかったとしても,民法709条,および,民法719条に基づき,損害賠償責任を負うべきであるとの判決を下している(最一判昭62・1・22民集41巻1号17頁)。

自らは置き石行為をせず,また,置き石をした仲間との間に共同の認識ないし共謀がなくても,事故現場において事前に,仲間とその動機となった話合いをしたばかりでなく,その直後,並行した他の軌道のレール上に石が置かれるのを現認していたのであり,事故の原因となつた置き石の存在を知ることができ,これによる脱線転覆事故の発生を予見すること及び置き石の除去等事故回避の措置をとることが可能であった場合には,過失責任を免れないというのがその理由である。

この事件と同じように,いじめをした本人に責任能力がある場合には,通常,いじめをした本人のみが責任を負い,いじめを放置した親については,民法714条は適用されず,原則として,責任を負わない。しかし,親の過失を証明することを通じて,親に対して,民法709条または民法719条を適用することができれば,いじめをした子供だけでなく,いじめを放置・助長した親の責任をも認めることができる。

b. ある事件に適用されるべき法律を探し当てる

判決を下すときは,その事件に適用すべき法律の条文は,わかったものとして扱われ,問題となっている事実がその条文の要件に該当することが述べられる。しかし,実際は,ある事件にどの法律の条文を適用すべきかを知ることが重要であり,これがわかるようになるには,長い年月にわたる訓練を経なければならない。

法律を学ぶ場合には,まず第1に,トップ・ダウン式に、法律の条文の意味を具体的な事件を想定しながら,その意味を理解することが必要である。法律学の教科書,注釈書は,条文がどのような事実に適用されるべきであるかを明らかにする目的で執筆されている。しかし,それだけでは十分ではない。第2に,ボトム・アップ式に、ある事実が与えられた場合に,どの法律が適用されるべきかを知ることが大切である。

法律の条文は有限であるが,世の中に生起する事件の事実の組み合わせは無限である。無限の事実を前にして,その事実に適用されるべき法律を有限の候補の中から的確に選び出す能力というのは,理論ではなく,それをマスターした指導者による訓練を通じてのみ習得される。

大学における実定法学教育は,以下の順序を踏んで,事実がわかると,その事実に適用されるべき法律を探し出すことができる能力を養成しようと努力している。

A. 講義

|

| 法学部の講義風景 |

大学における実定法学教育のうち,講義は,主として,法律の条文の意味,すなわち,条文はどのような事実について適用されるかをマスターすることをねらって行われる。

講義は,ある科目の全体像を捕らえること,全体の中の各部分がどれだけの重要性をもっているかを知るために有益である。

一昔前には,大学の講義は,教授が専門とするところだけを詳しく解説というスタイルも存在したが,現在では,講義計画に従って,全体をもれなく説明し,かつ,重要な部分については,かなり丁寧に講義をするという方法がとられるようになってきている。

ただし,講義では,ある法律の法律要件に該当する典型的な事例についてトップ・ダウン式に説明されるのが通例であり,様々な具体的な事例をとりあげて,それがどの法律のどの条文の要件に該当するかを発見させるという,ボトム・アップ方式を全面的に採用することは,効率の面からも,また,時間の面からも制約されることになる。有限の法律要件について説明することは可能であるが,バラエティに富む無限の事実関係を取り上げて,それがどの法律要件に該当するかを解説することは不可能だからである。

したがって,法学部で学ぶ者は,講義がすべてであると思ってはならない。事実から出発して,適用されるべき法を発見する方法を会得するためにも,ゼミナールや判例研究会に積極的に参加すべきである。

B. ゼミナール

大学のゼミナール(演習)は,講義とは反対に,判決に登場する事実を素材として,その事実にはどのような条文が適用されるべきかを検討することに重点が置かれる。

|

| 法学部のゼミ風景 |

ゼミに参加して,初めて,法律解釈の楽しさを体験する人が多いということは,条文の意味を知るだけならば,独学でもなんとかなるが,反対に,ある事実にどの条文を適用すべきかを知るためには,適切な指導者の下で,訓練を積むことが不可欠であるからであり,そのような訓練は,小人数のゼミナールでしか実現できないことを示している。

ゼミで判例研究を行う場合には,ある事件の事実関係を把握することから出発して,その事実関係を適切に解決することのできる条文は何かを探し当てるという観点から考察を行うことに主眼を置くべきである。

判例を条文の解釈命題として理解し,単に条文を補足するものだという意識で,事実をおろそかにしたまま判例を読んでいたのでは,ゼミナールに参加する意味がない。ゼミナールに参加するときは,第1に,取り上げられる事件の事実関係を直接判例集に当たって十分に把握することが必要である。そして,第2に,その事件に適用されるべき条文はどのようなものがあるか,それらの条文のうち当該事件をもっとも適切に解決できる条文はどれかを検討することが必要である。そのような課題をこなす上で,判決は,最高の教材であるであると考え,自分が裁判官だったらどのような判決を下すだろうかという意気込みで読みこなすという努力が必要である。

そして,ある判決の法理を導き出す場合には,後に述べるように,問題となった事実関係を考慮して法理を導き出すようにすべきである。前提となる事実関係を無視して,条文のような命題を抽象的に引き出すことには慎重であらねばならない。

C. 実定法学教育の目標

法律家の専門家とは,法律の条文の意味を,具体的な事実に即して理解するとともに,反対に,ある事件が起こった場合に,どの条文を適用するのが最も適切かを的確に判断できる人のことをいう。

そこで,法律の条文の意味を知るだけでなく,ある事実が与えられたときに,その事実に適用されるべき法律を検索できる能力を養う,すなわち,なるべく短期間で,法律の専門家の域にまで達せさせることが,実定法学教育の一応の目標とされるのである。

ある事件に法を適用する方法としては,2つの流れがある。一つは,ルールを先行させ,そのルールに事実を当てはめて結論を得ようとするものである。わが国を含めた大陸法諸国は,この方法を採用している。

もう一つの流れは,事実を先行させ,その事実と似た先例を探し,その先例と同じ結論を得ようとするものである。英米法諸国は,この方法を採用している。

二つの方法は,ともに長所と短所を持っている。両者を比較することによって,わが国の方法の長所を伸ばし,短所を改善する努力を惜しんではならない。事実に適した法律を検索し,かつ,一般条項を活用することによって,適用すべき法律に新しい解釈基準を創造し,具体的妥当性と体系性を同時に保持するように努めなければならない。

A. 判決三段論法

a. 三段論法

論理学における三段論法においては,たとえば,大前提として,「人間は死ぬ(すべての人間は必ず死ぬものである)」というルールがあり,小前提として,「ソクラテスは,人間である」という事実が与えられると,結論として,「ソクラテスは死ぬ」という命題が,論理必然的に導き出される。

b. 判決三段論法

大陸法においては,裁判は,(1)裁判規範としての実体法の存在を前提とし,(2)裁判官による事実認定と要件への「あてはめ」を通じて,(3)問題となる事実に対して実体法が適用され,結論としての判決が論理必然的に導かれるという形式をとる。

この裁判手続きは,論理学の三段論法にならったものであり,判決三段論法と呼ばれている。三段論法という用語の裏には,裁判が恣意的に行われるものではなく,論理必然的な正当なものであることを強調したいという大陸法の法律家の意図が込められている。

i. 大前提としてのルール

論理学における三段論法に即して説明すると,大前提に該当するのが,「実体法」のルール(「要件」と「効果」との結びつきのルール)であるということになる。たとえば,民法709条の「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」という規定は,どのような事実がいかなる「要件」に該当するかという小前提の解釈ルールを宣言するものである。

法律の条文で示される個々の要件はどのような事実をいうのかということは,実体法が定義規定を置いている場合は,それによるが,実体法が定義規定を置いていない場合には,実体法の解釈のルールとして,立法者の見解,学者の解釈を参考にしながら,裁判所が個々の事件において判断することになる。

たとえば,過失がどのような事実状態を示すのかということは,実体法は定義をしていない。したがって,さまざまな不法行為事件において,過失に該当する事実の類型が裁判を通じて蓄積されていくことになる。

ii. 小前提としての要件への事実の当てはめ

実体法のルールを前提としつつ,小前提となるべき事実を認定し,認定された事実が実体法の要件に該当するかどうかを判断するという作業に基づき,認定された事実に対して,実体法を適用して結論を導くのが,裁判所の役割である。

iii. 三段論法に基づく結論の自動推論

以上に述べた判決三段論法を,民法709条の適用を例にして図式化すると以下のようになる。

c. 適切な条文が存在しない場合の処置

大陸法の特色である法律の条文に基づく紛争の解決は,その前提として,あらゆる事実に対してそれを解決するに適する条文が存在するということを前提としている。

確かに,自然科学の分野においては,たとえば天体の運行,たとえば,日食の時期,彗星の出現の時期等は,ニュートンの万有引力の法則を適用することによってすべて予測することができるかもしれない。しかし,社会現象に関しては,そのような一般法則はいまだに発見されていないし,生じうるすべての事実を事前に予測して,適用されるべきルールをあらかじめ制定することはとうてい不可能である。

したがって,新しい社会現象が生じた場合には,従来の法律を適用したのでは,具体的な妥当性を確保できないという事態が生じうる。大陸法の特色である法律の条文に基づく紛争の解決という方法は,この点で,論理的な破綻を生じてしまう。紛争解決のためのルールは,すでに存在しており,「法の欠缺」はないというのが,いわゆる概念法学の立場であるが,神ならぬ人間がすべてのことを事前に予測しうると考えること自体が不遜であり,そのような強弁は今日では通用しないであろう。

新しい社会現象が生じた場合に,必ずしも適切な条文が存在しないことを認めつつ,かつ,大陸法の考え方を維持するためには,実定法の解釈という名の下に,新たなルールを創造する権限を司法機関に過ぎない裁判所に与える必要がある。一つは,本来適用すべき条文があるにもかかわらず,それとは異なる結論を導きうる他のルールの適用を認める類推解釈であり,もう一つは,まったく新しい解釈を導くことを許す一般条項の適用である。

i. 類推解釈

厳密には要件に該当しない事実に対して,その要件と似ている要件を介在させることによって,適用したいルールを適用してしまうことである。結果的には,本来なら適用されるべき法律の適用を廃して,結果の異なる別の法律の適用を導くことになる点で,新たな立法をしたのと同様の効果を生じる。

たとえば,売主Aから買主Bが不動産を購入する契約交渉を行ったところ不調に終わったが,買主Bの配偶者が売主Aの親族であったため,買主Bが売主Aの実印を手に入れて契約書を作成し,勝手に登記をBに移転してしまったとする。そして,登記を得たBが,その不動産を事情を知らない(善意の)Cに転売してしまったが,登記は,まだBに残っているという場合を考えてみよう。真の権利者であるにもかかわらず勝手に登記を移転されたAにも,また,善意の転得者Cにもそれぞれに言い分があるであろうが,ここでは,善意の転得者Cが保護されないかどうか検討することにする。

不動産物権変動の原則である民法176条と177条によれば,登記を有しないCは,たとえ,善意であるとしても,原則として保護されない。また,たとえCが登記を有していても,それが,真実の登記でない場合は,登記には公信力がないため,やはり,民法177条では,Cを保護できない。

このような場合でも,通謀虚偽表示に関する民法94条2項が適用されれば,善意の第三者Cは保護されることになる。上の例とは異なり,たとえば,税金対策等の理由で,売買を装って,土地・建物の登記がA(売主)からB(買主)へと登記が移転されたのをいいことに,登記を有するBが,Aに無断で事情を知らない善意のCに転売したが,登記はまだBに残っているという場合には,善意のCは,民法94条2項によって保護される。しかし,先の例では,当事者A,B間には,民法94条の要件としての「通謀」がないため,民法94条2項をストレートに適用することはできない。

この場合に,当事者の一方が勝手にした意思表示であっても,相手方当事者がそれを認容して利用していたときは,通謀があるのと同様に,民法94条2項が類推されるとしたり(最三判昭45・9・22民集24巻10号1424頁),さらには,当事者の一方が勝手にした意思表示であり,かつ,それを明示的に認容したり,利用したこともないが,長期間にわたって黙認していたときには,通謀があるのと同様に,民法94条2項が類推されるとする(最一判昭48・6・28民集27巻六6号724頁)のが,最高裁判所の見解であり,これが類推解釈の典型例であるとされている。

最高裁の一連の判決においては,「一方の当事者の意思表示を相手方が認容して利用すること」や,「一方当事者の意思表示を相手方が長期間にわたって黙認すること」が,「両当事者による通謀」と似ている判断されて,それらを同じように扱うことが認められているのである。

この場合,単に要件が大幅に拡大解釈されただけのようにも考えられるが,実は,このような場合に,本来なら,民法177条が適用され,登記を有しない第三者Cは,真の権利者であるAに対抗できないはずであるのに,あえて,民法177条を適用せず,民法94条を適用するところに,通常の解釈を超えた類推解釈の意味がある。というのは,民法177条が認めていない登記の公信力が,民法94条の類推解釈を通じて,一部実現されたことになるからである。つまり,登記には公信力がないという民法177条の大原則が,民法94条2項の類推という手段を使って,一部修正されていることが認識されるべきである。

このようにして,類推解釈は,場合によっては,法律要件を実質的に変更してしまう機能を有している。確かに,このような解釈は,具体的な妥当性を確保するためには有用である。しかし,類推が濫用されると,立法の趣旨が裁判所によって変更されてしまうという危険性をも有している。したがって,類推解釈をするに際しては,その波及効果についても十分な配慮がなされなければならない。

ii. 一般条項の適用

本来なら適用されるべき法律があるにもかかわらず,一般条項,たとえば,信義誠実の原則を利用して,新たな解釈ルールを作り出し,別の結果を導き出すことが可能である。

たとえば,自衛隊員の敷地内での交通事故について,本来なら民法724条が適用されて,3年の消滅時効にかかるべきところを,国には,自衛隊員の安全について配慮する信義則上の義務があり,国はそれを怠ったのであるから債務不履行があり,10年の消滅時効が適用される(最三判昭50・2・25民集29巻2号143頁)として,被害者を救済するというのがその典型例である。

さらに,最高裁が一般条項を利用して,契約準備段階の過失責任という新たな法理を導いた例として,最三判昭59・9・18判時1137号51頁が注目される。本来ならば,契約交渉に関しては,当事者は自由に交渉することができ,合意に達しなかったからといって責任を負わないはずである(契約交渉の自由)。しかし,本判決(契約交渉責任のリーディングケース)において,当事者との合意に到達しない意思を有しながらも交渉を開始したり,継続した場合のように,交渉を不誠実に行って契約締結しなかった当事者は,契約締結段階における信義則上の注意義務に違反しており,損害賠償責任を負うと判示されるに至った。契約交渉責任は,契約が成立する前の段階であるため,本来の契約責任ともいいがたく,しかも,すでに社会的接触が生じている当事者間の関係を不法行為として論じるのもしっくりこない問題である。最高裁が,この問題を一般条項である信義則を根拠に契約交渉責任を認めたことは,大きな意義を有している。

|

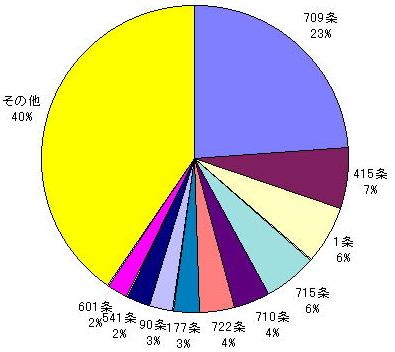

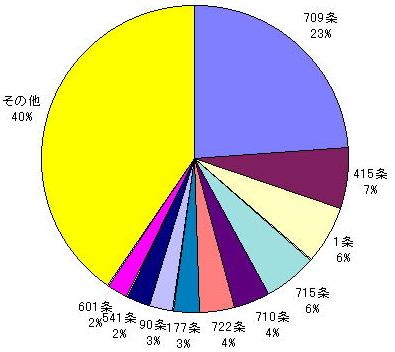

判例における民法の条文の適用頻度(上位10位)

(判例MASTER 1999年前期版による) |

一般条項の適用については,抑制的であるべきであるというのが一般的な考え方である。何ごとも一般条項で解決できるということになると,民法の条文は,信義則,契約自由,過失責任原則の3つの原則で事足りることになってしまうからである。しかし,現実の裁判においては,一般条項はよく使われている。

戦後に公刊された裁判集の中から,民法に関する判決をピックアップし,どの条文がどの程度の頻度で適用されているのかを調査してみると,右の図のように,民法709条,民法415条,民法1条というわずか3ヵ条だけで,民法が適用された全判例の3分の1をカバーしていることがわかる。

不法行為の一般規定(民法709条),債務不履行の原則規定(民法415条)と並んで,信義則・権利濫用の法理(民法1条),公序良俗違反(民法90条)等の一般条項は,いずれも,条文の適用頻度順で上位10位内にランクされていることがわかる。したがって,「一般条項はむやみに使ってはならない」というのは,現実を知らない者のみが言えることであろう。

なぜこれほどまで一般条項が使われるのかというと,個別条項では解決できない新しい問題が生じたときにこそ,一般条項が具体的妥当性を確保すると同時に,個別条項の間隙を埋め,あらたな解釈原理を確立するという大きな役割を果たしうるからである。

わが国で一般条項が使われた判決を年代順に並べて読んでみると,その年代にどのような困難な法律問題が発生したのかが一目瞭然となるほどである。一般条項を持たない法律は,新しい問題に対して柔軟な解決策を講じることができず,時代の流れに対応できないといわれるのは,以上の理由に基づいている。

このように考えると,解釈の本道を外れたかにみえる,類推解釈や一般条項による解決こそが,大陸法において,具体的妥当性と,論理の整合性を調和しうる最も特色のある解釈方法であることが理解されるであろう。

B. 大陸法の特色としての体系的思考

a. 利点

i. 全体像の把握の容易さ

大陸法においては,法律は,条文の形で表現される。法典と呼ばれる法律の場合には,体系的な整合性をも有しており,ルールの全体を理解するのが比較的容易である。

ii. ルールは尽くされており,法的安定性が確保される

法律の条文は有限であり,かつ,ルールは全て事前に示されているので,自分の行動が,ルールに違反するかどうか,あらかじめ知ることができる。その意味で,法的安定性が確保される。

b. 欠点

i. ルールにあわせて事実をゆがめて認定する傾向がある

事実を認定する場合にも,判決の大前提となるルールの要件に即して,事実を見ることになるため,前提となる要件に引きずられて,事実を歪めて認定する傾向が生じる。適用すべき法律の条文を誤った場合には,その傾向は顕著であり,具体的妥当性を確保するために,無理な事実認定が行われることが少なくない。

ii. 理論的だが具体的な妥当性に疑問のある結論が導かれることがある

事件の性質から,特定の条文を適用するのがもっとも素直であるという場合,結論は,判決三段論法によって,必然的に導き出される。しかし,その結論は,具体的な妥当性という観点からは,問題がある場合が少なからず生じる。

-

|

| 朝日新聞1969年6月1日 |

この新聞報道を契機に,

わが国でも,製造物責任が

議論されるようになった。 |

たとえば,欠陥自動車によって購入者に事故が生じた場合,従来の民法の過失責任のルールを適用すると,購入者は,メーカーの過失を証明することが困難であり,民法709条を適用すると,過失の立証が不十分ということで敗訴する可能性が高い。

民法は,危険物である土地の工作物の場合には,民法709条の特別法である民法717条によって,土地の工作物の所有者に対して,無過失責任を負わせている。しかし,自動車については,そのような責任を認めていない。民法が制定・施行された1898年当時,日本には,まだ,ガソリン自動車は存在しなかった。

もしも,民法が制定されていた当時,すでに,自動車が実用化され,交通事故等も起こっていたとしたら,民法の立法者は,民法717条の土地工作物責任と並んで,欠陥商品に関しても,メーカーの無過失責任を認める条文を起草していたかもしれない。

しかし,現実には,欠陥商品に関するメーカーの製造物責任が条文で認められるのは,1994年に成立し,1995年から施行された製造物責任法が最初であり,わが国で製造物責任が議論され始めた1969年から四半世紀を経た後のことであった。それまでは,動産の欠陥については,被害者がメーカーの過失を証明しない限り,被害者が救済されることは困難であった。

製造物責任法が制定される以前においても,地方裁判所や高等裁判所のレベルでは,欠陥プロパンガス・ボンベについて民法717条を適用したり,食品・薬品について民法709条の解釈を通じて過失の証明責任を転換したりする試みが続けられたが,わが国の最高裁判所は,条文の根拠なしに法律上の推定を行うことは,解釈の範囲を超えるとして,地裁・高裁レベルでの柔軟な解釈を否定している(最二判平元・12・8民集43巻11号1259頁参照)。

後に述べるように,英米法の場合には,事実から出発し,事実の相違に応じて法理を異にすることが許されている。たとえば,馬車には過失責任法理,自動車には厳格責任法理というように,主要な事実が異なれば,適用する法理を使い分けることが制度として認められている。これに対して,大陸法のシステムの場合には,すべての事件を抽象的な条文に基づいて,一律に判断しなければならないため,メーカーに対して無過失責任を認めるためには,新しい立法が成立するまで待たなければならなかった。

大陸法諸国でメーカーの無過失責任が一般に認められるようになるのは,1985年に製造物責任に関するEC指令が採択されてからであり,1963年にアメリカでメーカーの無過失責任(厳格責任)が認められてから20年が経過していた。わが国で無過失の製造物責任が認められるまでには,さらに10年が必要だったのである。

iii. 新しい事実に対応するため,常に体系の修復が必要

体系的に作られた条文の一部を変更すると,それにあわせて,さまざまな条文を変更しなければならなくなる。民法のような重要な法律を改正する場合には,その波及効果は計り知れない。新しい判例が形成される場合にも,その影響は,さまざまな法律の解釈の変更を促し,その都度,体系の修復を行う必要に迫られることになる。

新しい判例の登場とともに,本来は,それに合わせて条文自体を変更するのが望ましいのであるが,わが国においては,立法者は,民法のような基本的な法律の改正には消極的であり,条文の通常の意味と,判例によって新しく付け加えられた意味との間に大きな隔たりが生じても,条文の文言は昔のままに放置されていることが多い。そうなると,制定法によって現在のルールを明確に表明しうるという大陸法の利点は,大きく後退することになってしまう。なぜなら,わが国においては,制定法主義を採用しながら,その後の判例の準則等を通じて条文の意味が変質してしまっており,条文の意味を知ろうと思えば,結局,多くの判例を読んでみなければわからないという状況が発生しているからである。

A. 条文のない判例法

a. 事実から出発

英米法の場合,大陸法とは異なり,民法の条文は存在しない。民法は判例法として存在するだけである。判例は,事実から出発し,その事実を法的に解決するための法理を創造する。判決によって生み出された法理は,すべての事例に一般的に通用するのではなく,それと同じ事実が生じたときにのみ適用されるに過ぎない。

事実が違えば,他の先例の法理,または,新しい法理が適用される。たとえば,馬車の欠陥によって乗客が怪我をしたときに適用された法理が,自動車の欠陥によって乗客が怪我をしたときにも同じように適用されるとは限らないのである。

b. 事実の似た先例を検索する

ある事件が生じた場合,英米法では,その事件の事実を分析し,その事件と似た事実に関して出された判決を検索することが必要である。似た事件は似たように,違う事件は違うように判決することが正義にかなうと考えられているからである(*望月礼二郎『英米法』〔新版〕青林書院(1997)93頁。*)。

似た事件は似たように判決することを先例拘束の原理(doctrine

of precedent)といい,違う事件は違うように判決することを区別のルールという(*田島裕『法律情報の検索と論文の書き方』丸善(1998)57頁。*)。

c. 事実の似た先例があるときは,同じ結論を維持する

英米法では,条文のルールではなく,事実の解決として判決の理由で示された法理(ratio

decidendi)が先例として拘束力を有する。より詳しく述べると,「判決を下した裁判官が,決定の理由として述べたものが,その判例の準則(rule

of the case)として受けとられ,のちの事件の裁判官は,彼の事件がこのような判例の準則の要件(protasis)を充足しているか否かを考察する。充足していれば,その判例を踏襲(follow)しなければならず,充足していなければその判例と当面の事件とを区別する(distinguish)」(*望月礼二郎『英米法』〔新版〕97頁。*)。

これが英米法における先例拘束の原理であり,ある判決の理由で示された法理は,将来の同種事件において,原則として従われるべきであるということになる(*先例拘束の原理の生成と緩和の歴史,および,アメリカにおいては,イギリスのような厳格な先例拘束性は確立しなかった点につき,望月礼二郎『英米法』〔新版〕103-114頁,および,そこで引用された文献を参照のこと。*)。

なお,判決理由の中で述べられた法理でも,その事件における重要な事実に関する部分以外のものは,傍論(obita

dictum)であって,拘束力を有しない。判例法は,あくまで,特定の事実に関する法的判断なのであって,事実を抜きにしたまま抽象的な法理を展開しうる大陸法とは根本的に異なる点に注意を要する。

d. 似た先例がない場合には,具体的に妥当な新たな判決を創造する

ある事件を解決するために似た判例を検索しても似た判例がない場合には,裁判所は,その事件を解決するための新しい法理を創造することができる。ある事件を解決するために一見似た事例がある場合でも,その事例に関する先例を適用すると妥当な結論が導けないという場合にも,その先例と当該事件との事実関係との間には,「重要な事実」(material

fact)に差異があると判断できれば,新たな法理を創造できる。

上に述べた区別のルールがあるために,英米法は,先例拘束の原理を維持しつつ,柔軟な解決を行うことが可能となっているのである。

B. 理論よりも具体的妥当性

a. 利点

i. 事実が違う場合には,新たな結論を導くことが可能

英米法における先例拘束の原理は,似た事例については,同じように判決すべしという考え方に基づいている。したがって,似ていない事例については,裁判官は,新しい法理を創造しうる。

似た事例について先例が存在する場合であっても,裁判官が,その先例に拘束されるのを避けたいと考える場合には,先例となる事件にさかのぼって仔細に事件を検討し,当該事件と先例となる事件の間にある事実の相違を指摘し,両者を区別することによって先例法の束縛から免れ,新たな法理を展開することができる。

ii. 理屈よりも具体的妥当性を尊重できる

大陸法においては,ルールは立法者によって示され,裁判官は,そのルールを事件に適用して法的解決を示すという形式をとる。したがって,適用すべきルールが明白である場合には,その結果が妥当とはいえない場合であっても,そのルールを適用せざるをえない。これに対して,英米法の場合は,裁判官は,事件の具体的妥当性を確保できる法理を発見することが課題となる。

まずは,似た事件に関する先例を検索し,同じ法理を適用してみる。しかし,その法理が具体的妥当性を確保できない場合には,次に,具体的な妥当性を導きうる他の法理を探し出す。そして,その法理が適用された事例の事実を分析し,その先例の方が,当該事件により似ていると判断することによって,具体的な妥当性を確保することも可能である。

さらには,具体的妥当性を確保するに足るような先例が存在しない場合には,似た事例はなく,先例はないとして,具体的妥当性を確保できると思われる新たな法理を創造することもできる。

iii. 先例を変更する必要はなく,追加するだけで済む

判例法の特色は,形成されるルールが常に,特定の事実を前提としていることである。前提となる事実が異なれば,ルールも異なりうる。したがって,似たような事実関係について,法理を変更すべき場合においても,事実関係が異なるという理由をつけることができれば,異なる法理を適用しても矛盾ではない。

大陸法の場合においては,法律の制定者が予想しない問題が生じ,かつ,従来の法律では,具体的な妥当性が確保できないという場合には,法律を変更しなければならず,しかも,その場合,他の法律に影響が及ぶ場合には,それらの法律もすべて変更する必要が生じる。

しかし,英米法の場合には,判例が変更されたように見えても,事実関係が異なるとして,その矛盾を解消することができるため,判例は,常に,追加すれば済む。これは,データベースの蓄積という立場からは,非常に優れた特色であるといえる。どんな昔の判例でも,使える法理は,すべて先例として引用することができるからである。

b. 欠点

i. 全体像を把握することが困難

具体的妥当性を確保することと,ルールの単純性・体系性とは両立しない。具体的妥当性に重きを置く英米法は,ルールが常に事実に結びついているだけに複雑であり,単純なルールとして表現することは困難である。したがって,ルールの全体像を理解することは困難である。

ii. すべての判決を検索することは困難であり,法的安定性を期しがたい

判例法の法理は,常に事実関係と結びついており,事実関係が異なる場合には,違う法理が適用される可能性がある。したがって,ある事件と似た事件について判決があるからといって,その判決が当該事件に適用されるという可能性は必ずしも高くない。

A. 事実を虚心に眺め,似た判例を収集する

従来は,判例は,条文の解釈原理として扱われ,適用された条文にしたがって分類がなされてきたため,似た事実に対して判例を検索しようとしても,事実から判例を検索することはほとんど不可能であった。

しかし,最近の判例データベースの発達により,事実のキーワードからも判例の検索ができるようになった。たとえば,新日本法規出版の「判例MASTER」においても,第一法規出版の「判例体系」においても,欠陥自動車に関する判例とか,いじめ事件に関する判決というように,必ずしも適用される条文にこだわらない検索が可能となっている。

したがって,ある事件について法的な解決を模索する場合,このようなデータベースを利用して,その事件の事実関係に関連するキーワードを使って,関連する判例を検索し,事案が似ていると思われる判決をいくつか集めてみるのがよい。また,この段階では,いかなる条文が適用されるべきかどうかという観点は抜きにして,問題となっている事件の事実関係に関連の深い判決を検索すべきである。

B. 似た判例がある場合には,判決の採用した論理と結論を尊重して,一応の結論を得る

問題となっている事件の事実関係に似ている判決が検索された場合には,その判決によって採用された論理を使って,当該事件に関する第1の解決案を予測してみる。そこで得られた解決案は,以下に行う条文に基づく解決案とは無関係に,一応の解決案として,心に留めておくべきである。

C. 事実関係に適用されるべき条文を検索する

キーワードによる判例検索によって,問題となる事件と似た判決が検索できた場合も,似た判例が検索できないない場合も,次の段階として,その事件の事実関係に適用されるべき条文を検索する。

この場合は,その事件の事実に当てはまりそうな条文の要件,当事者が求めている効果の両面から,条文を検索し,適用の可能性のある条文はすべてチェックすべきである。事実は無限であるが,条文の数は限られているのであるから,ここでの検索は,すべてを尽くすよう努力すべきである。

D. ルールに事実を当てはめた場合に具体的妥当性の確保できるルールがある場合には,そのルールを採用する

適用すべき条文の候補が見つかったら,それぞれの条文に事実を当てはめて,法的結論を導いてみる。どの条文を使っても結論が同一になる場合は,問題がないが,どの条文を使うかで結論が異なる場合には,どの条文を適用すべきかを検討しなければならない。

条文の間に,一般法と特別法との関係がある場合には,特別法が優先される。しかし,特別法と一般法との関係は,条文の体裁だけから一律に決めるということはできないので,一般法であっても,事案の解決に適するものであれば,適用の余地を残しておくべきである。例えば,条文の体裁だけを根拠に,債権総論の民法415条は,債権各論の民法709条の一般法であるから,民法415条よりも,民法709条を優先的に適用すべきであるといった形式的な議論は,差し控えたほうがよい。これとは反対に,契約という特別関係のない一般的な問題に適用される民法709条の不法行為責任に対して,特別の契約関係を前提としている民法415条の契約責任の方が特別法に該当するという考え方も可能だからであり,機械的に決めることには無理があるからである。

E. 適切なルールがない場合には,一般条項を適用して具体的に妥当な結論を導く

問題となる事件に適用されるべき条文のすべてについて,事実を当てはめて結論を導いてみても,具体的な妥当性が得られない場合には,本来,具体的なルールの陰に隠れている一般条項を適用して,具体的なルールの適用による結果の不都合を回避したり,具体的な事実に適した新しい解釈原則を引き出すという方法も試みるべきである。

ただし,一般条項を適用しようとする場合には,本来適用されるべき条文が,時間の流れによって機能不全に陥っており,新しい法理を導くことが必要となっていること,または,事案の特殊性によって本来適用すべき条文では妥当な解決を導くことができないということをはっきりと自覚した上で行うべきである。通説の考え方を尊重し,一般条項の濫用にならないよう,注意しなければならない。

このような注意が必要ではあるが,一般条項は,先に述べたように,時代の変化によって個々の具体的な条文が不具合を生じている場合に,その条文の適用を実質的に廃止し,新しい解釈原則を打ち立てる機能を果たすものとして,よく用いられてきた。

体系的な条文構造をもつ大陸法の場合,具体的妥当性を確保するためには,明確なルールの他に,一見あいまいで,頼りなく見える一般条項を持つことが不可欠である。そして,このような一般条項の働きを通じて,体系を保持しつつ,英米法の場合と同じように,具体的妥当性をも確保することが可能となるのである。

F. それぞれの方法で得られる結論を比較し,最も妥当な結論とそれを導きうるルールを選択する

最期に,問題となる事例の事実関係に似た判例の法理による結論,個々の条文を適用して得られる結論,一般条項の適用による結論を全て検討し,その事案の解決に最も適していると思われる結論を選択する。

その後,その結論を正当化する条文のルールを再選択し,その条文に基づいて事案の事実関係を整理し,判決三段論法にのるように,説得力のある解決案を作成する。

個々の条文の間に抵触が生じ,事実関係に最も適した条文よりも,事実関係とは少し離れるが,妥当な結論を導きうる条文がある場合には,その条文を類推適用するのが説得力を高める。

個々の条文では,どうしても,妥当な結論を導くことができない場合は,一般条項を適用して,新しい解釈原則を創造すべきである。

ルールのわかりやすさ・体系性と,ルールを適用したときの具体的妥当性の確保とは,常に対立する。大陸法の考え方と英米法の考え方が対立してきた理由は,この点にあり,この対立は,両者に理解が進むにつれてかなり緩和されてはいるが,完全に解消されているわけではない。

ルールを明確にし,ルール間の関係を体系的に整理しておくことは,法律の透明性を高める上で非常に重要なことである。大陸法を採用しているわが国においては,裁判は法律に基づいて行われるのであり,そのルールを事前に明らかにすることは憲法的要請である。しかし,ルールが明確で体系的であればあるほど,変化する社会には対応できない部分が生じ,判決をする場合に,そのルールをそのまま適用すると,具体的妥当性を欠くことになることは避けられない。

しかし,反対に,具体的妥当性のみを追求しようとすると,ルールは非常に複雑となり,事案によって結論が異なるということになる。そうすると,結果の予見可能性が失われ,法的安定性を害することになる。さらには,あまりにもルールが複雑になると,ルールを整理して一般の人に事前に明らかにするということすら不可能となるおそれがある。

体系的で分かりやすいルールを事前に提示すべきであるという考え方と,事案に即した具体的な妥当性を追求すべきであるという考え方を同時に,かつ,完全に満足させる解決策は,実は,存在しない。

これは,「犯罪を犯した者は必ず処罰すべきである」という命題と,「犯罪を犯さない者を間違って処罰してはいけない」という命題を同時に満足させる制度がありえないのと同様である。現実は,犯罪を犯しているにもかかわらず,無罪となる人々が存在し,無罪にもかかわらず冤罪に泣く人々が数多く存在する。

それでは,どうすればよいのだろうか。完全な制度はありえないことを認識し,両者の妥協を図りながら,ルールの明確性と具体的妥当性の確保の精度を徐々に上げるように努力する他はないのである。

これは,企業の品質管理において,「不良品を良品と誤認して合格させてはいけない」という命題と,「良品を不良品と誤認して不合格にしてはいけない」という命題とが完全には両立できないことが,統計学的に証明されているにもかかわらず,企業が,責任の極小化と利益の極大化という理想的な品質管理を求めて日夜努力を重ねているのと同様である。完全になることはありえなくとも,努力によって,精度を徐々に向上させることは可能である。